2024.3.19

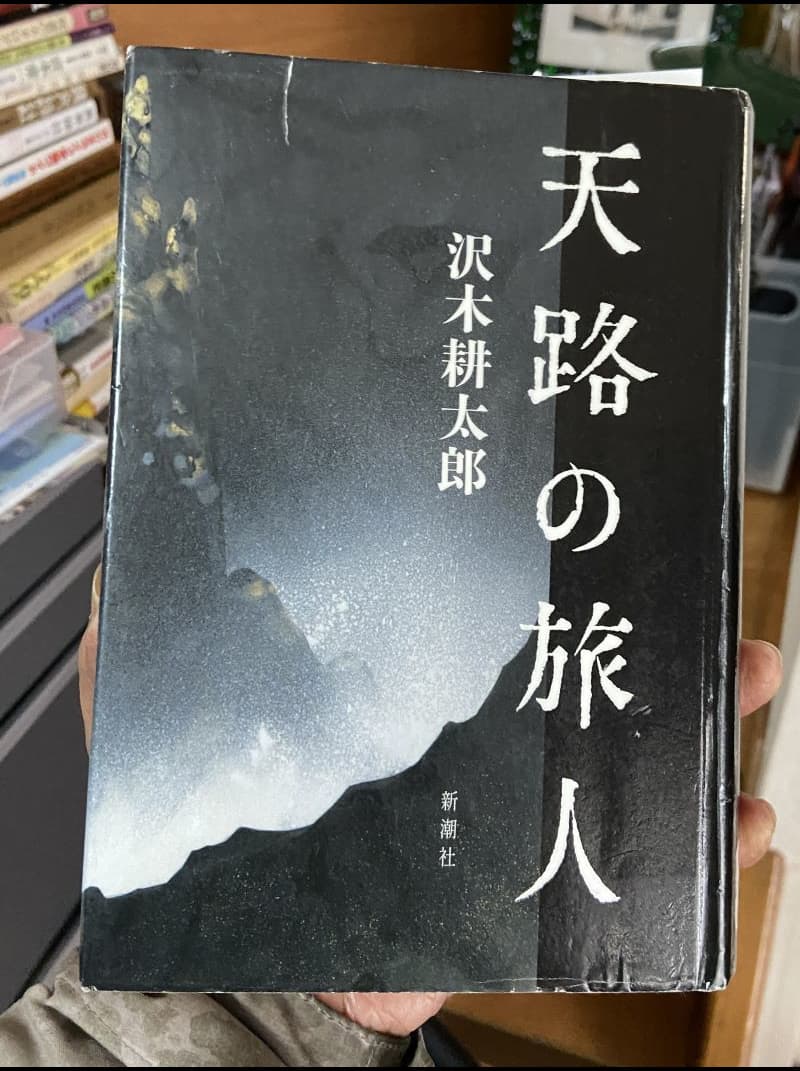

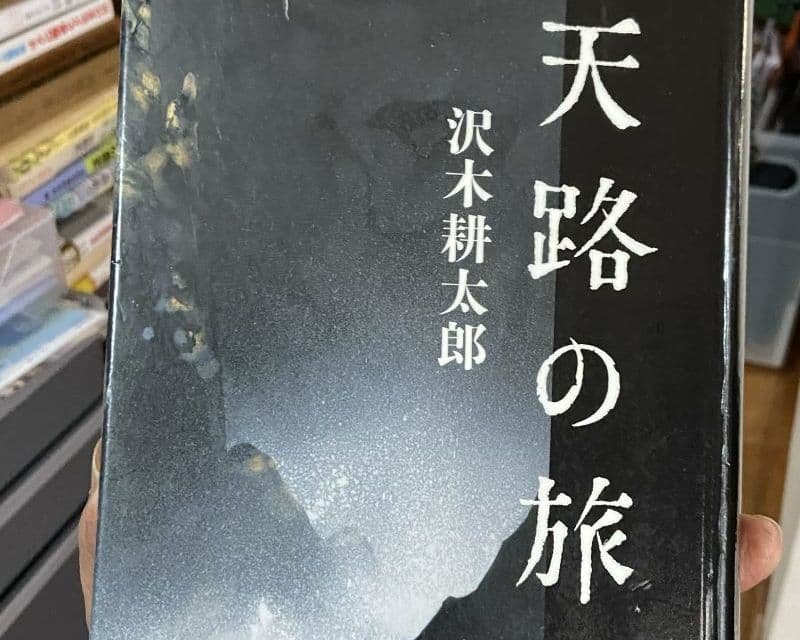

「天路の旅人」沢木耕太郎(新潮社)

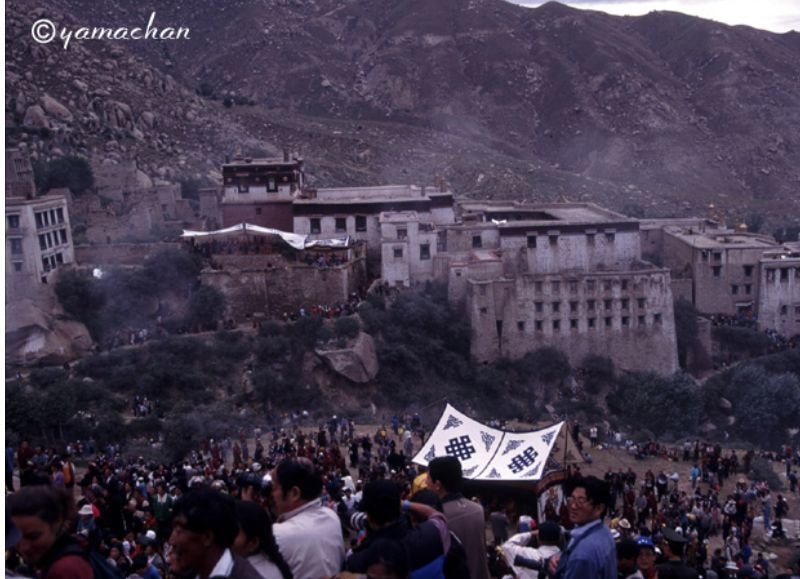

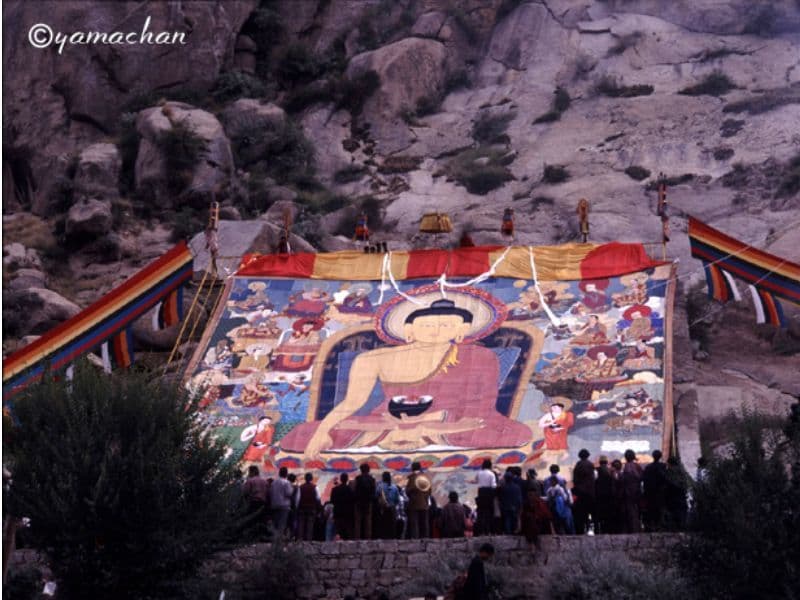

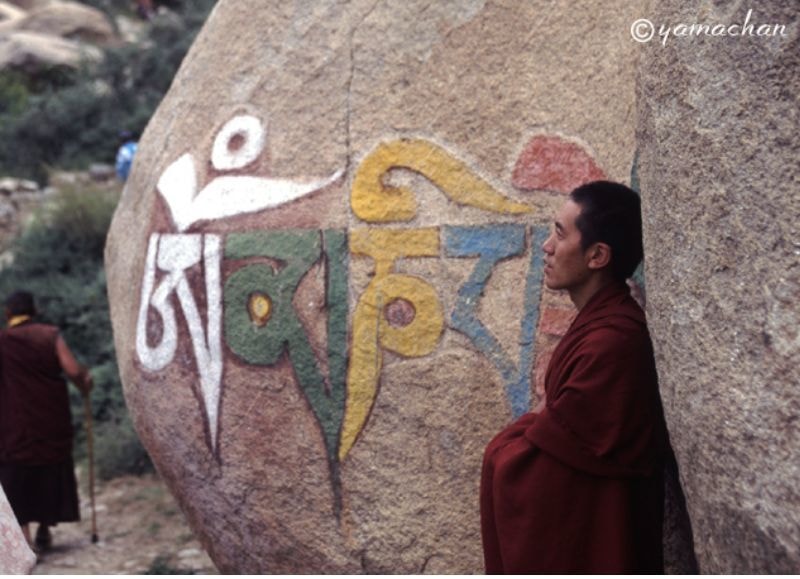

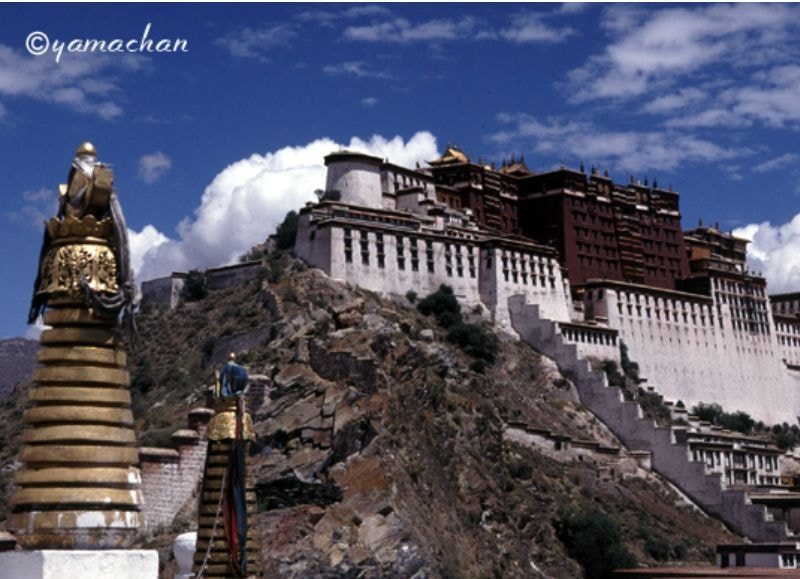

西川一三が扮していたラマ僧(チベットで1997年に撮影)やポタラ宮など

2024.3.4

旅のつばくろ

「旅のつばくろ」というそのものズバリの唄もあるようですが、私の場合真っ先に思い浮かぶのが「旅のつばくら 寂しかないか 俺もさみしい サーカスぐらし」で始まる西条八十作詞、古賀政男作曲の「サーカスの唄」という唄です(昭和8年)。

サラリーマン駆け出しのころ、お世話になった先輩がおはこの一つとしていた唄でもあります。

さて表題の本書(沢木耕太郎、新潮社、2020年はJR東日本の新幹線車内誌「トランヴェール」で連載されたものを単行本化したものですが(一般書籍店で発売されていた頃の「トランヴェール」は愛読誌の一つでしたが)、JR東日本ということでさすがに東北方面のエッセイが多く、特に出だしが山形県の遊佐から始まっており、嬉しさも合わせ快適に読み進みました。

以下の写真は2015年秋に訪れた、山形県遊佐の町民体育館の一角にある日本ユースホステル協会の立ち上げに加わり、日本歩け歩け協会(現日本ウォーキング協会)会長などもつとめた金子智一の顕彰碑とその伝記。

2024.2.28

「人は愛するに足り 真心は信ずるに足る」

「中村哲という希望」に続き「人は愛するに足り,真心は信ずるに足る: アフガンとの約束」(中村 哲 、澤地 久枝・聞き手、岩波書店、2010年)を一気に読み終えました。

対談の中で(p63)ブッシュ大統領((George W. Bush、第41代大統領)が、中村哲と同じ宗派(バプティスト)でありながら、聖書にある「復讐はするな」との教えを破り、2001年9月11日の同時テロへの報復を宣言し、報復爆撃を行ったことに対する記載がありました。

show the flagのもとで日本もその後の海上自衛隊の派遣など一気に「集団的自衛権」の容認につながっていったいきさつがあります。

調べてみました。聖書の「ローマ人への手紙 12:17-19」には復讐は自分で行うのでなく、神の怒り(神の制裁)に任せろとありました。米大統領の就任式でよく見る光景ですが、右手を掲げながら左手を聖書に置き、「神に誓って(So help me God)」と宣誓していますね。

さて西日本新聞に中村哲の特別サイトがありました。

「一隅を照らす 義侠心」

2024.2.25

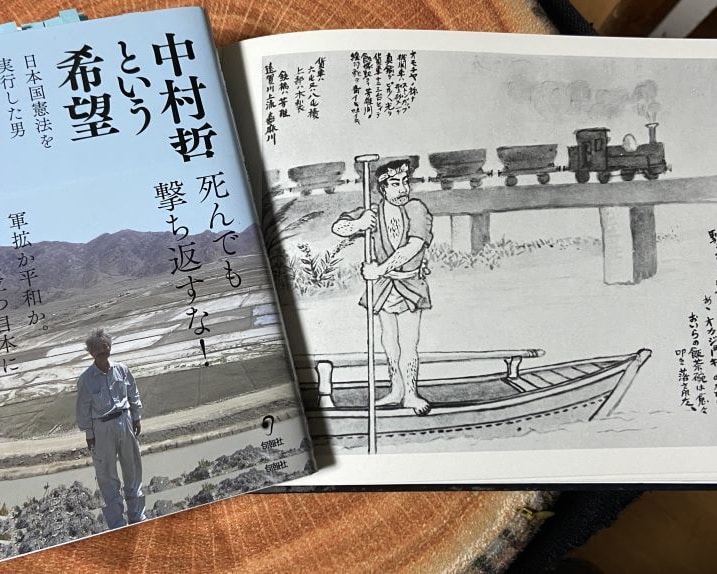

「川筋の人、中村 哲」

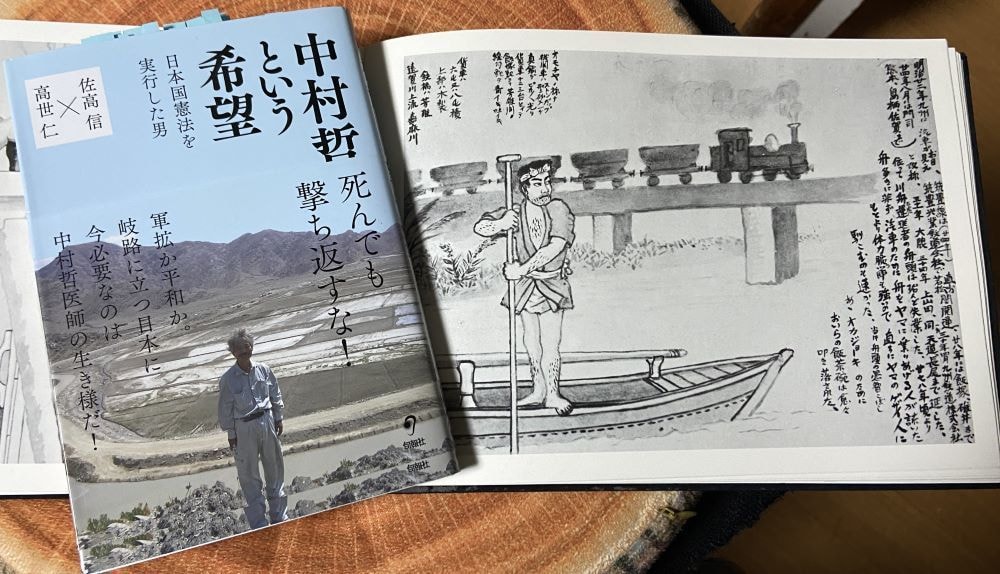

引き続き「中村哲という希望」からですが、”第3章「義」に生きる”では「川筋の人、中村 哲」とあり「川筋」という言葉に興味がわきました。

「川筋」を調べてみると「川筋気質」という言葉もあり、石炭で栄えた筑豊を流れる遠賀川(おんががわ)の川筋に生きる人たちの気性を表す言葉とあります。

ここで旅の連鎖といいいましょうか、連想したのが当ブログでも紹介しています山本作兵衛の世界です。作品集の中にこの「川筋」に関連する作品がないかさがしてみいたところ、この遠賀川上流で小舟を操る船頭の絵がありました。

年末の旅では2年連続で田川市界隈を訪れてみましたが、次回の九州の旅ではこの遠賀川の川筋も訪ねてみたいものです。

なお、この川筋気質を体現した戦前から戦後の小説家として火野 葦平(ひのあしへい)がいますが、火野 葦平は中村 哲の叔父だそうです。代表作「花と龍」といえば東映の映画でも知られますが、個人的には戦時歌謡に転用された「麦と兵隊」が思い浮かびます。

ちなみにサラリーマン時代の取引先の米国人にkawasjeeという方がいました。

2024.2.24

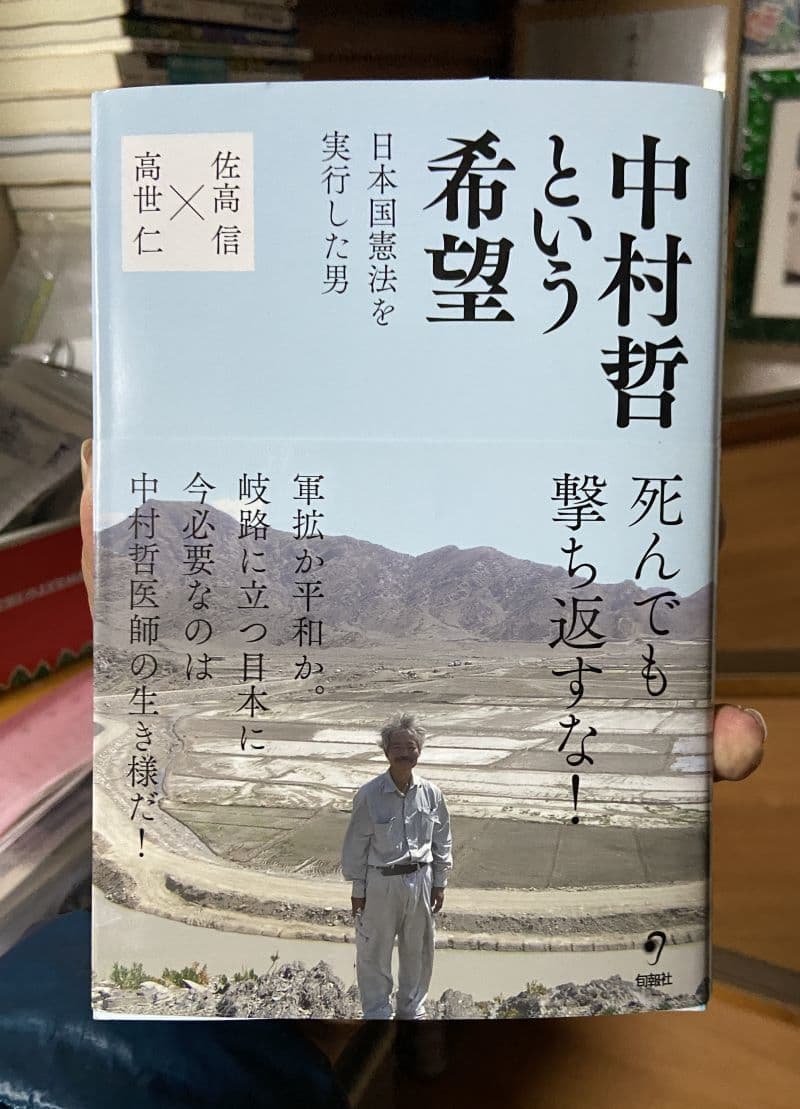

中村哲という希望――日本国憲法を実行した男

佐高信&高世仁 共著 (旬報社 、2023年)。久しぶりに図書館でも中古本でもなく定価で購入した本です。

中村哲さんを知ったのは、あるテレビ番組でまずは、ヒンズークッシュへ向かう登山隊の医師として同行したことがその後の生き様のきっかけとなったことや、後年、座右の銘が小生と同じ「一隅を照らす」とわかり関心が深まりました。

多くの付箋を置きながら一気に読み上げましたが、いくつかその中から。

p147、「菊の代紋背負ってるやつらが一番悪いことをする」(佐高信)

まさに今の政権。

p207、若い頃の中村哲は精神科医ヴィクトール・フランクルを読み始めたといいます。代表作「夜と霧」ですが、「夜と霧」に初めて小生が興味をもったのは樹村みのりの作品だったと思います。

最後にp212の中村哲さんの言葉

「己が何のために生きているかを問うことは徒労である。人は人のために働いて支えあい、人のために死ぬ」小生自らに投げかけます。

2024.1.26

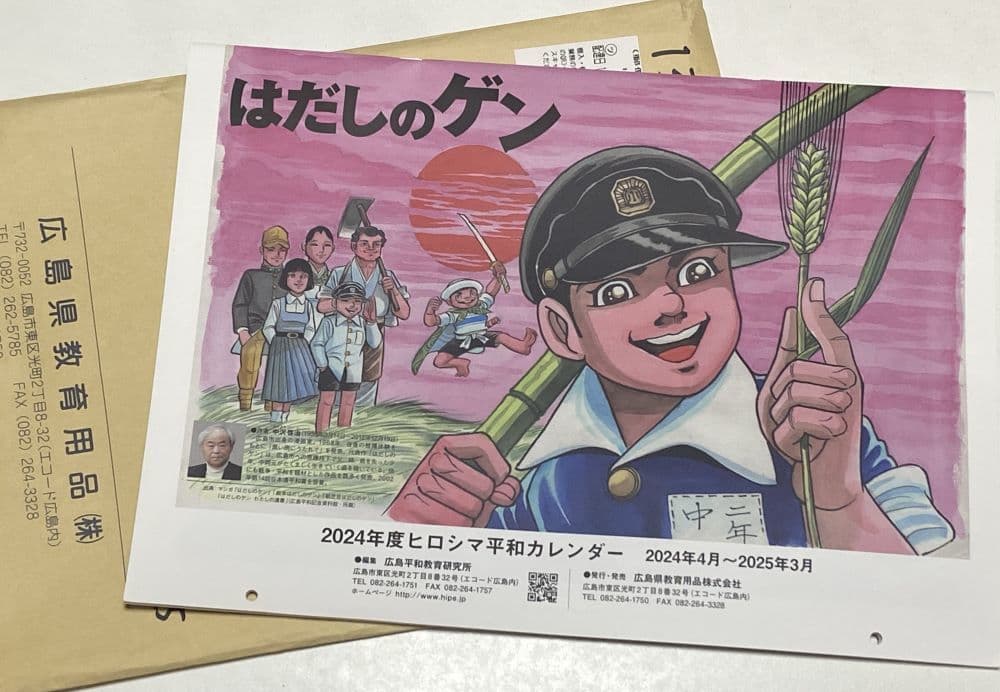

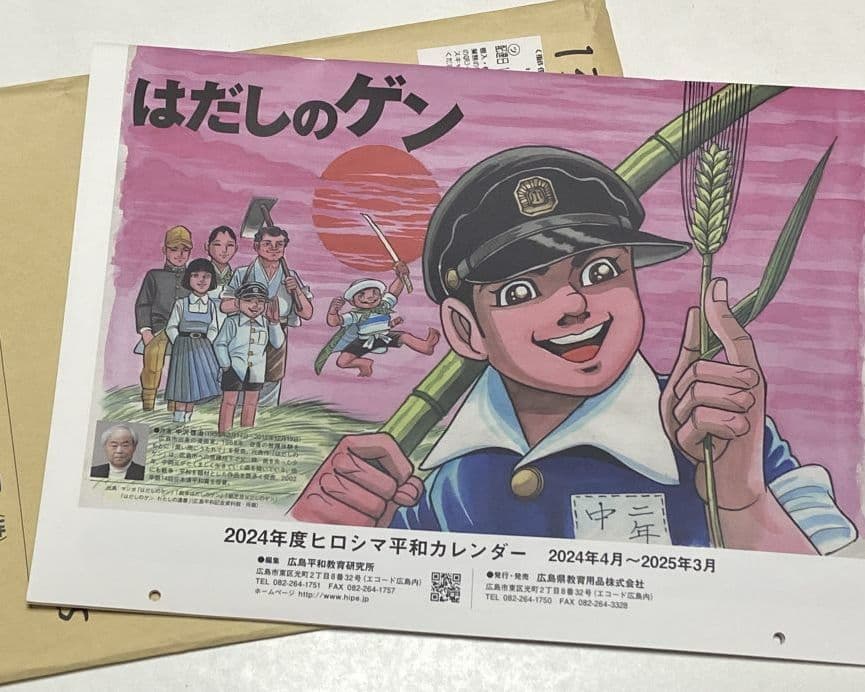

今年のヒロシマ平和カレンダーは「はだしのゲン」

ここ毎年取り寄せている広島平和教育研究所編集(発行・発売は広島県教育用品株式会社)は、久々の「はだしのゲン」です(これまでも何回かとりあげられていました)。2023年版。

パンフレットには”「新しい戦前」にしないための、ゲンからのメッセージ”とあります。

また「ご注文のお願い」の中にも昨年開催されたG7広島サミットに「被爆者や市民からは多くの失望の声が聞かれました」や、広島市教育委員会が「はだしのゲン」を「ヒロシマ平和ノート」の教材から削除したことに対する懸念がありました。

まさにその通りでないでしょうか。

政治にかかわる者たちや広島市教育委員会の全員に「はだしのゲン」を今一度読んでいただきたいものです。

よく記者会見の場で「誤解の与えることのないよう」との答弁がありますが、記者たちは「その誤解はどんな誤解なのですか?となぜ聞いてみないのでしょうか?

「 それって正解でしょっ!」となぜ突っ込みを入れることが出来ないのでしょうか?

「誤解」でなくそれが「普通の理解」である場合や、その一般的な解釈の中に歴史の深掘りと人類の過ちに対する考察の好機が待っているのではないのでしょうか?

「誤解のないように」なんて詭弁言い訳にすぎませんね。

そんな詭弁や言い訳を私たちは許してはなりません。

2023.12.21

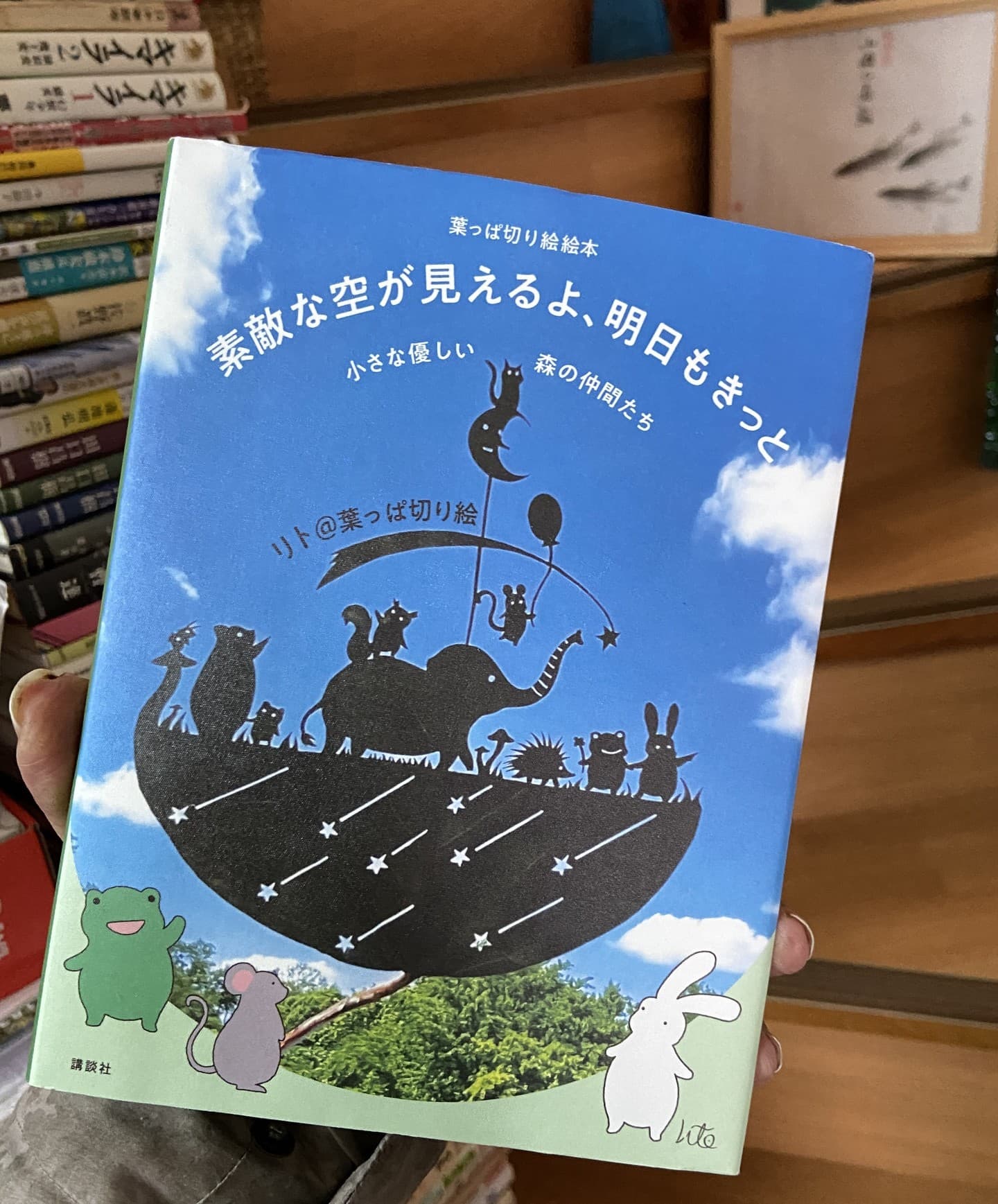

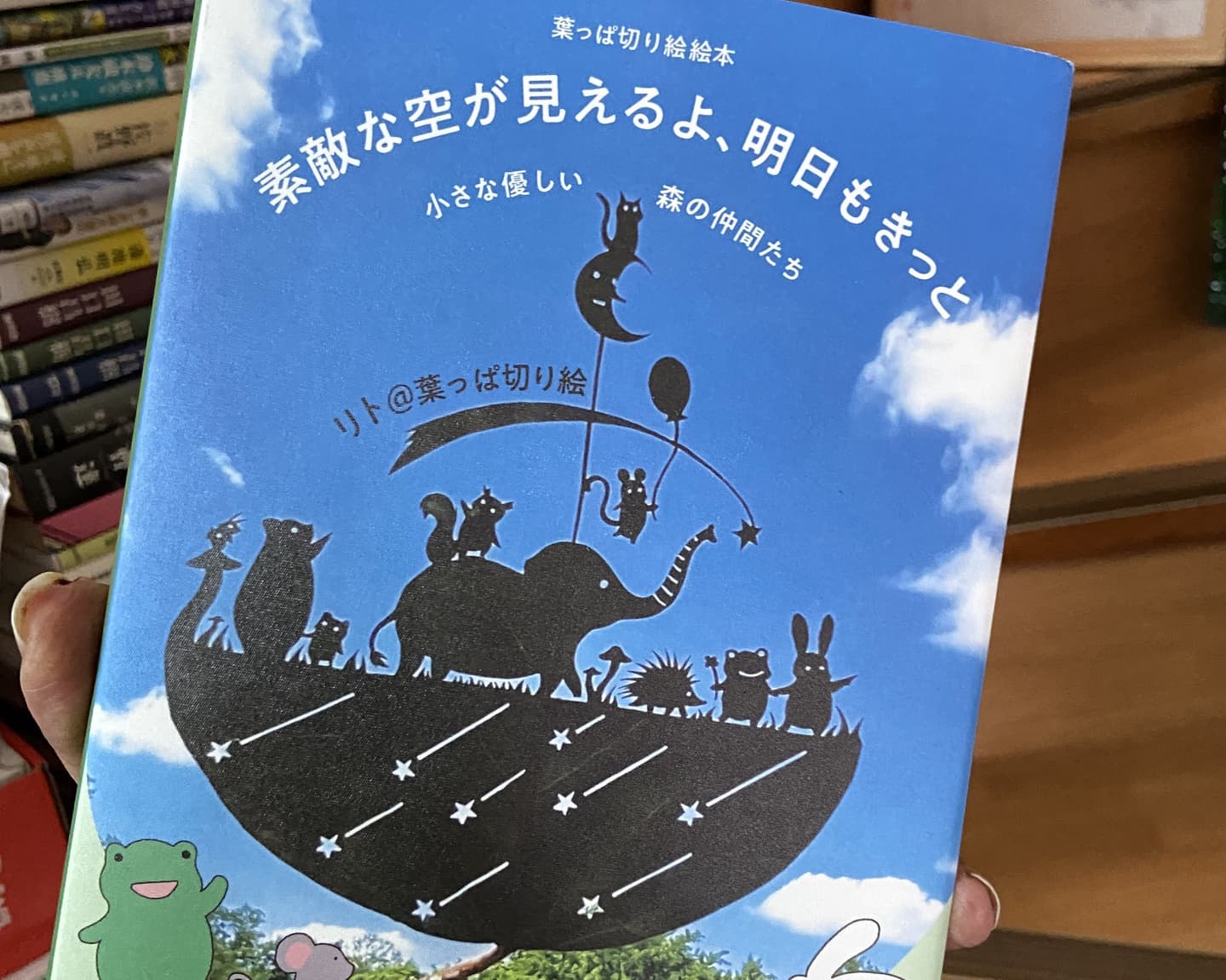

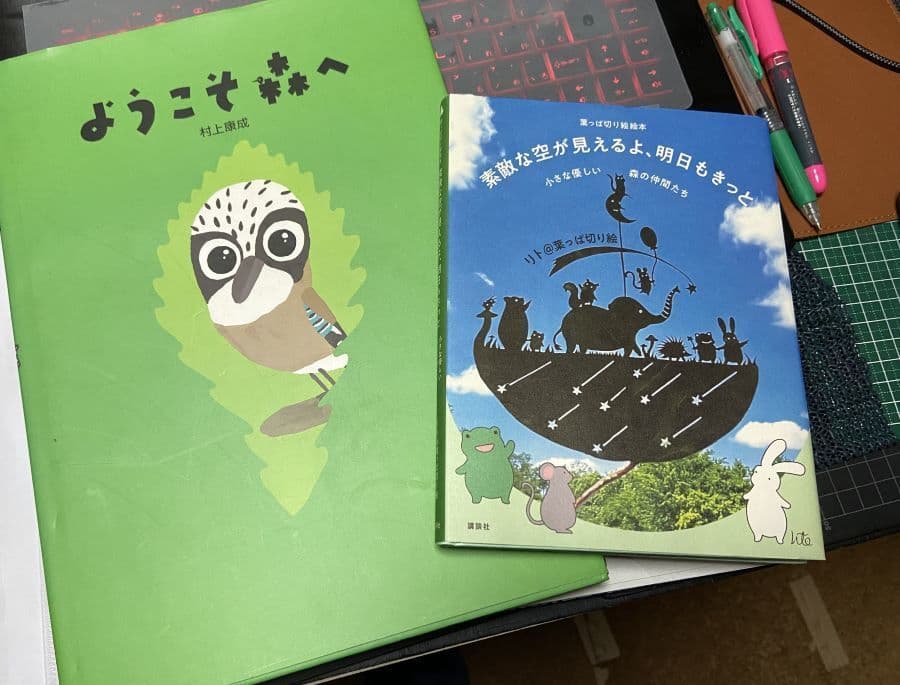

「素敵な空が見えるよ、明日もっと」

リト@葉っぱ切り絵さんの絵本です(講談社、2022年)。

「はじめに」では「ようこそ、小さな優しい森へ」と始まり、7つの森の中に素晴らしい葉っぱ切り絵の世界が広がっています。才能って凄いですねー!

工作好きの弟子2号に「どや、出来るか?」とそれこそはっぱかけて工作心を刺激してみたいと思います。

左は今年2月に美術館閉館前に訪れた村上康成さんの「森へようこそ」。

2023.12.08

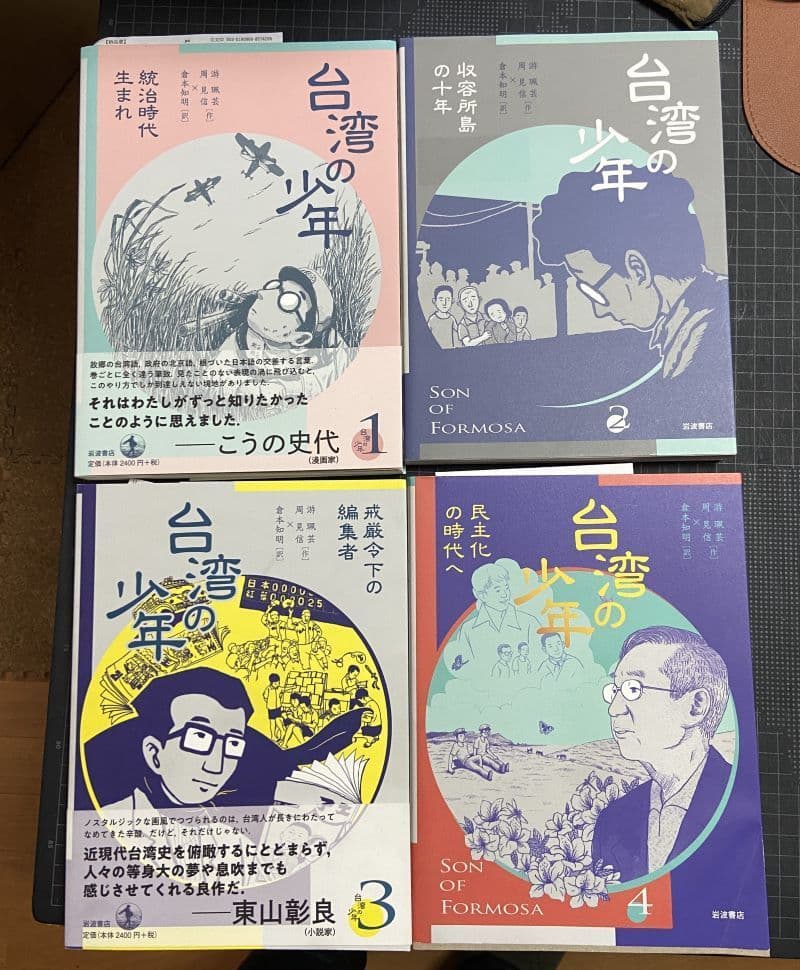

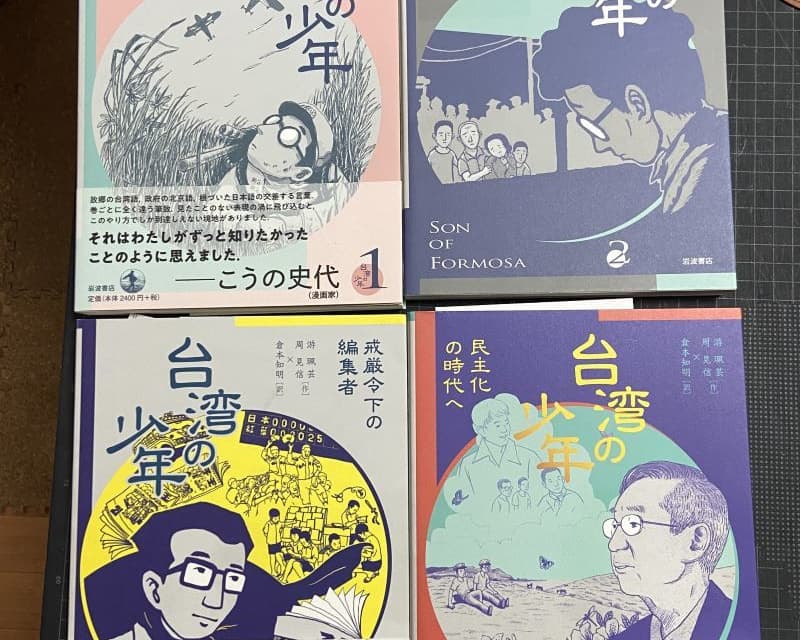

「台湾の少年 SON OF FORMOSA」

全4冊からなる台湾の現代史を個人の人生を通じて学べる良書に感銘致しました。

個人的には台湾は玉山(標高3,952m、日本統治時代の新高山、命名は明治天皇)、雪山(標高は3,886mで台湾で2番目に高い山)を登ったほか、台鉄で台湾一周一人旅などの経験や、映画「海角七号」(2008年)、「セデック・バレ」(2011年)、「KANO 1931海の向こうの甲子園」(2014年)を鑑賞した程度でした。

今回、改めて複雑な台湾の近代史を本書(岩波書店、全4巻、 游 珮芸・作 , 周 見信・作 , 倉本 知明・訳、2022年7月)を通じ学ぶことができました。

本書を知った経緯は文化放送の「大竹まことゴールデンラジオ」(2023年3月7日放送)で深澤真紀さんが紹介していたことです。現在YouTubeでも聞けます。

2.28事件、白色テロ(6千名に近い政治受難者がその罪名から解放されたのは2021年3月)などは初めて知りました。

なお、本書の中で特に感銘をうけたのは第3巻「戒厳令下の編集者」で主人公の蔡焜霖さんが児童雑誌「王子」を創刊するにあたっての言葉(王子創刊詩、p98)ですね。

「おそらく、君もかたい地面を突き破って出てきた新芽を見たことがあるはずだ。これほどもろい新芽のいったいどこに土を突き破る力があるのか不思議に思ったことがあるかもしれない。それこそが、大自然の奥義ー成長の持つ力なんだ!「成長」とは青少年の持つ特権で、生命にとって最も大切なものだが、そこには高いリスクもある。もしも種が長い時間をかけて栄養を保存していなければ、若い新芽に土を打ち破る力は果たしてあるだろうか?もしも新芽が悪戦苦闘しなければ、お天道さまを目にする日は果たしてやって来ただろうか?(以下略)」

また本の内容に加え装丁や絵、デザイン、レイアウト、構成にも賛辞を贈りたいと思います。

2023.12.06

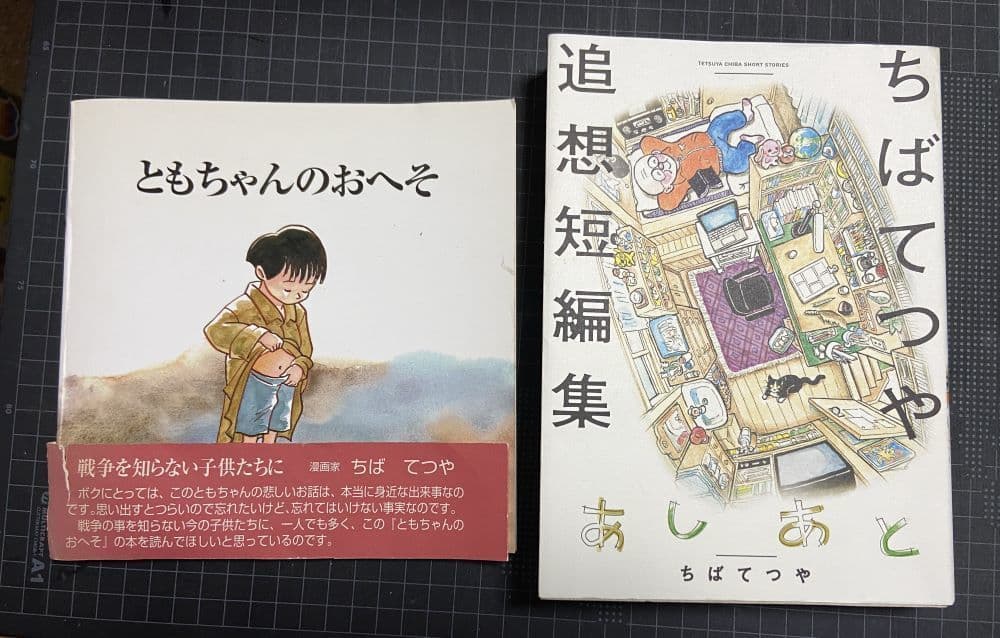

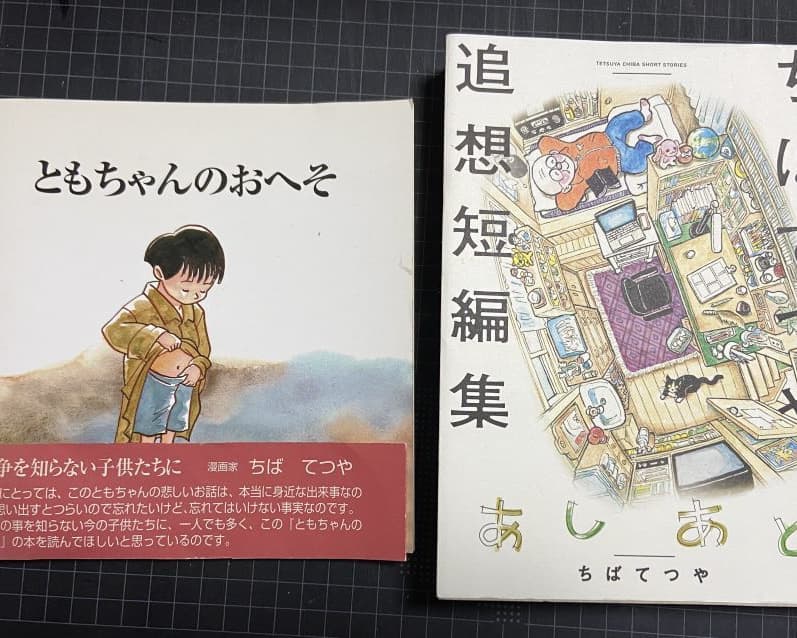

「ともちゃんのおへそ」とちばてつや

「ともちゃんのおへそ」(発行・夢工房、2000年)の原作は、お世話になっている高知大学名誉教授のO先生の恩師であられた増田昭一さんで、ほかにも多くの満州引揚者の体験などの著作があります。

この「ともちゃんのおへそ」もその一冊ですが、漫画家のちばてつやが「戦争を知らない子供たちに」とあとがきを寄せています。

このあとがきにも、ちばてつや自身も大陸からの引揚者で、「ちばてつや 追想短編集 あしあと」(小学館、2021年)では「中国引揚漫画家の会」などを紹介しています。

同氏は6歳で奉天(瀋陽)にて日本の敗戦を迎えたそうです。

この短編集の冒頭作「家路」の表紙は「ともちゃんのおへそ」を彷彿とさせる他、7歳で引揚船に乗船できたという「コロ島」とは、当ブログ「満蒙開拓平和記念館で「一九四六」」で紹介した王希奇の大作「一九四六」その舞台そのもの葫蘆島です。

2023.12.01

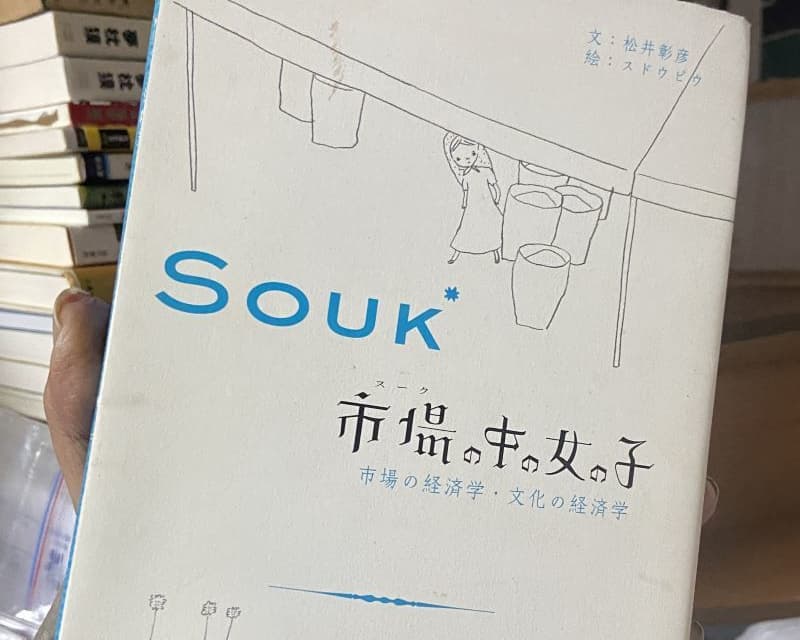

SOUK(スーク)市場の中の女の子

城廻りの師匠が貸してくれた師匠の同窓生の経済学者・青木昌彦さんの「私の履歴書・人生越境ゲーム」(日本経済新聞出版、2008年)の中で、青木さんが書評とともに紹介していた本で、さっそく取り寄せてみました。

女の子でも男の子でも子どもに市場の経済学や文化の経済学を教えるというのは難しい課題ですが、果たして自分は子や孫たちにいかにして経済や経済学なるものを紹介できるのか、出来ていたのか、となります。

さしずめ息子には通勤と通学が重なっていたころに、自分の商売道具の一つであった経済紙を別れる駅までは先に読ませたり、大学に進学したければ自分でその費用捻出を考えろと突き放したことでしょうか?経済とは日々の暮らしそのものであり、寝る場所や食べることの問題に直面しない限りは経済とは身近な存在にはなりえません。

どうやって暮らす、どうやって学校に行く、どうやって食べて行くという身近な問題に直面してこそ、経済を肌に感じ学び考えていくものと思います。

また先日、弟子3号が友人と同じゲーミングPCを欲しいというので、すぐ買うのではなくその前にとしてレクチャーを行いました。PCの構成をノートに描き、どのパーツやソフトがそのPCのパフォーマンスにどのような支配力を持っているのかを示し、加えてネット購入の前に秋葉原に一緒に出向いて(弟子にとっては初めてのアキバとアルバのカレー)、いくつかの店舗で、様々なゲーミングPCを体験させるとともに、店舗のスタッフの対応などについても経験させることができました。モデルチェンジが激しい製品では買うタイミング、売りたい側が売りたい、売り急ぐ時が買うタイミングといった市場原理も教えたつもりです。そのような体験を通じ、迷った上で自分の欲しいゲーミングPCを選んでくれれば幸いです。さしずめ体験重視の経済学といったところでしょうか?

さて本書に戻りますが冒頭から「アフリカではたくさんの人が飢えで死んだり 中東では果てしない憎しみの戦いが続いてるっていうのに 経済学は一体何の役に立つのかしら?」と始まります。本書はほぼ20年前の発行になりますが今も何ら変わらない状況、いやずーと昔から人間が抱える解決のできない問題が今も続いていることになります。果たして経済学とはそもそもこれらの愚かな人間の問題にはなんの役にもたたないものなのでしょうか?これは大人に突きつけられる課題です。

SOUK(スーク)市場の中の女の子(文・松井彰彦、絵・スドウピウ、PHP研究所、2004年)

2023.09.30

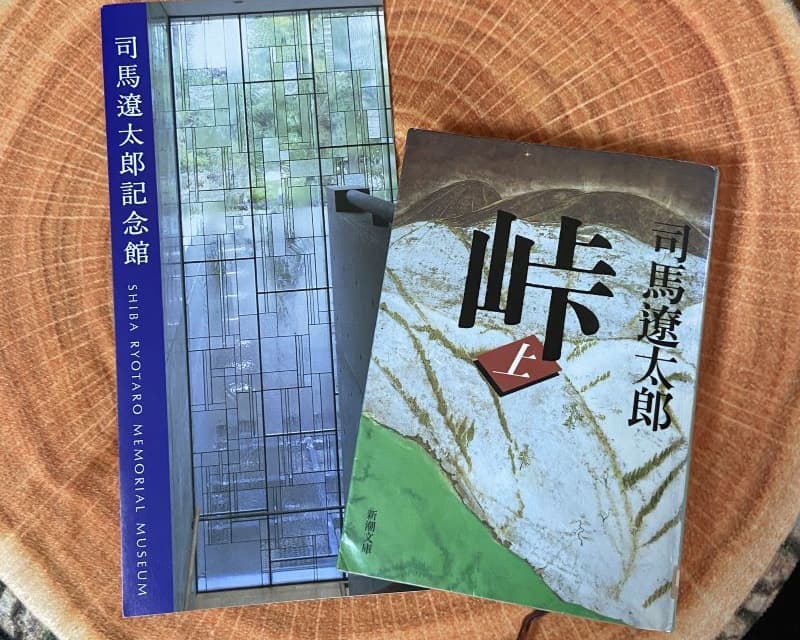

映画「峠 最後のサムライ」から

アマゾン・プライムから昨年ロードショーで見逃した映画「峠 最後のサムライ」(2022年松竹、監督・小泉堯史、原作・司馬遼太郎)が新着映画としてリリースされたのでさっそく鑑賞。地味な映画ながら、ところどころのセリフが印象的。終盤、新政府軍に責められるなかでも、河井継之助の「民の教育こそ国の礎だ」が最も響く。

はからずしも長州出身の世襲議員首相が、発足(2012年12月の第二次安倍政権)以降のこの國の軍事費支出が目に付く一方で教育への投資は横這いで、事実上は後退している。当時の2012年度(平成24年度)の防衛予算は4兆6500億円。直近の2022年度(令和4年)は5兆4,005億円(米軍再編のための日本側負担含む)と16%増(ただし後年度負担という分割払いの装備金額を含めると2022年度は5兆8,642億円(また2023年度予算の防衛費は過去最大の6兆8219億円)とすさまじい増大ぶりであろう。

一方、文教及び科学振興費(一般会計)は2012年度の5兆4057億円に対、2023年度は5兆4158億円で事実上の横這い。2017年(平成29年)3月に私立大学の振興に関する協議会がまとめた報告書によれば、我が国の大学生一人当たりに対する公財政支出額(加重平均)で69万円とはOECD加盟国平均の99万円を大きく下回るほか、私立大学でみればなんと17万円とOECD加盟国の最下位。軍事費予算が世界の上位にランキングしていること比較してみれば、明らかに目指す方向が間違っているのではないでしょうか?

教育こそ最大の国防力ではないでしょうか?

2023.09.27

田村 隆一「詩人の旅」

2023.09.14

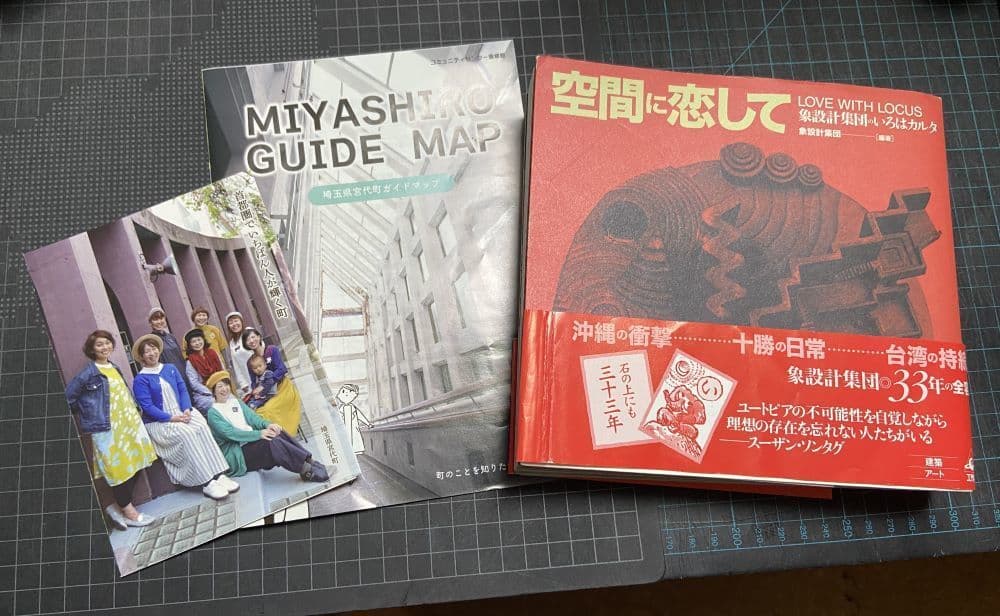

空間に恋してー埼玉県宮代町

「空間に恋して LOVE WITH LOCUS 象設計集団のいろはカルタ」では宮代町の3つの表象「進修館」、「笠原小学校」、「新しい村」が紹介され、元宮代町長の故斎藤甲馬さんの言葉で「円卓で議会 皆の顔が見えてよい」で始まります。

この斎藤町長と象設計集団の出会いが素晴らしい表象、建築を生んでいます。

斎藤町長の「庁舎はボロでよい。町民の集会所にお金をかけよう。世界のどこにもないものを建てよう。子どもたちがおおきくなった時に、誇りに思える ようなものをつくろう。としたのを象設計集団が具現化しています。

しかも「金がないのが基本だ。借金はしない。身の丈にあったことをすることだ。と斎藤元町長の言葉が綴られています。

「空間に恋して LOVE WITH LOCUS 象設計集団のいろはカルタ」によれば農村集落を表象するのが「笠原小学校」、田園風景を表象するのは「新しい村」で、「進修館」は市街地の風景を表象しているそうです。風景のタテ糸の一本を古利根川から山崎の森までとしてとらえ、このタテ糸に風景の各様相(ヨコ糸)として3つの建築に20余年取り組んできたといいます。

2023.08.18

桃とモモ

毎朝ラジオ体操を日課としていますが、夏の楽しみは全国巡回ラジオ体操。

8月9日は福島県の桑折町からでした。ラジオで地名を最初聞いたお時は「こおりやま??」かと思いましたが「こおりまち」と読むそうで勉強になりました。

何でも「献上桃の郷」とかで、福島の桃の美味しさは存じていましたが(今季も山の先輩が岡山や福島の桃を届けていただき口福な夏を送らせていただいております)、ここですかー。です。

町内の阿武隈川沿いの桃畑ですが、春は桃の花が一斉に咲き、まさに「桃源郷」が出現するとかで、その中を走る「こおりピーチライン」を一度は走ってみたくなりますね。

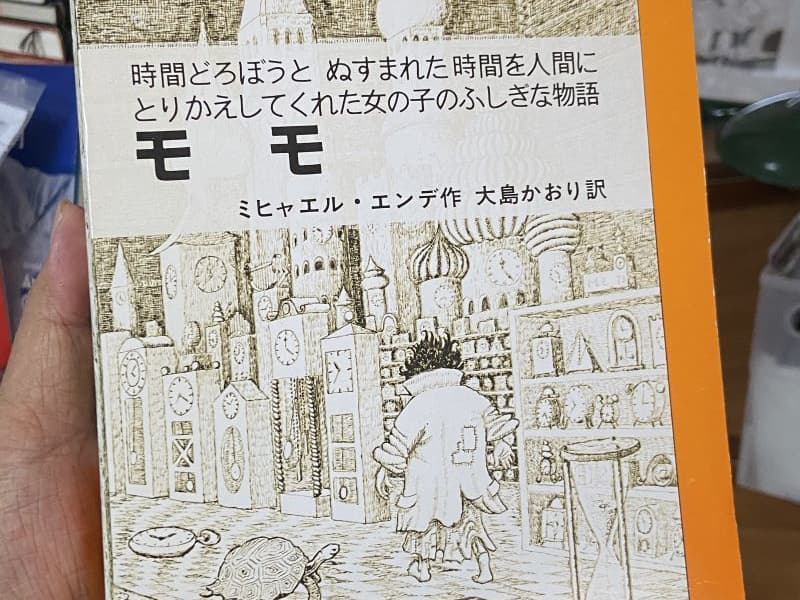

さて桃がらみで「モモ」(時間どろぼうとぬすまれた時間を人間にかえしてくれた女の子のふしぎな物語、岩波書店、1976年、 ミヒャエル エンデ ・著&挿絵、大島 かおり ・訳)という名著を思い出します(ステアリング、ハンドルのmomoを連想する方もいるかもしれません)、二十歳そこそこの頃、友人から勧められた今でも印象に残る傑作です。

これまで子供たちに読ませてきましたが、夏休みの読書感想文に悩む中1の弟子2号に勧めてみたいと思います。

小さなとりわけ特別な才能を持っているわけでもないMOMOが幸運をもたらす子供であったように、弟子たちにもこのMOMOと本書を通じて触れ合ってほしいものです。

それにしても、MOMOの住む円形劇場にプーチンとゼレンスキー、はたまたバイデンと習近平がやってくれば世界はもっと良くなるのではと頭をよぎります。この物語にあるクルシメーア・アウグスティーナ女帝が、大きくなると金(gold)に変わるという魚を手にし「大きければ大きいほどいい」として、最後はその魚の大きくなることを望むあまり、国を治める仕事をないがしろにしていく逸話は、まるでロシアか中国にあてはまるかのようです。

また時間貯蓄銀行の行員の悪魔のささやきに対して、効率化がもたらす弊害を「時間とはすなわち生活なのです。そして生活とは、人間の心の中にあるものなのです。人間が時間を節約すればするほど、生活はやせほそって、なくなってしまうのです。(本書六章・インチキで人をまるめこむ計算、本文ママ)とありますが、例えばマイナンバーカードのごり押しがその典型例でもあるようでなりません。

効率化どころか、効率化によってもたらすというコスト(税金)の軽減どころか、まったくその逆を進み、無駄な時間と経費を必要とし、地方公務員や自治体、医療機関の生活を蝕んでいるのではないでしょうか?わが国にも「灰色の男たち」が暗躍していますね。

2023.06.26

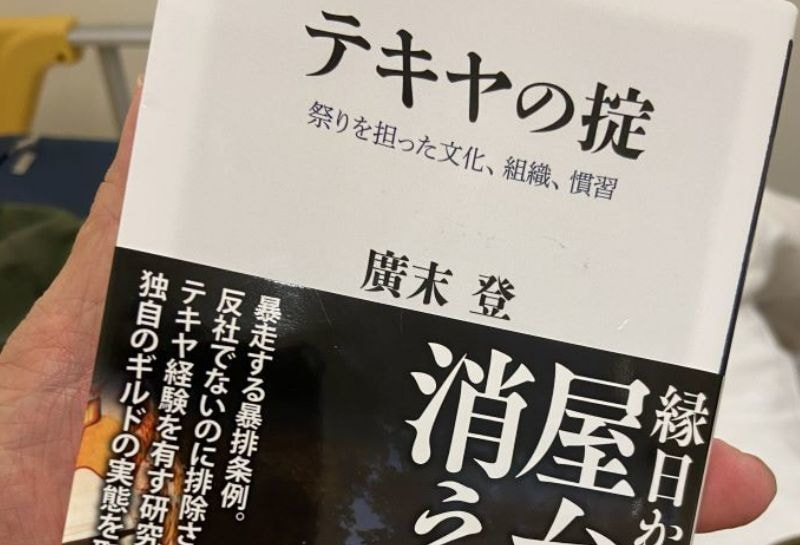

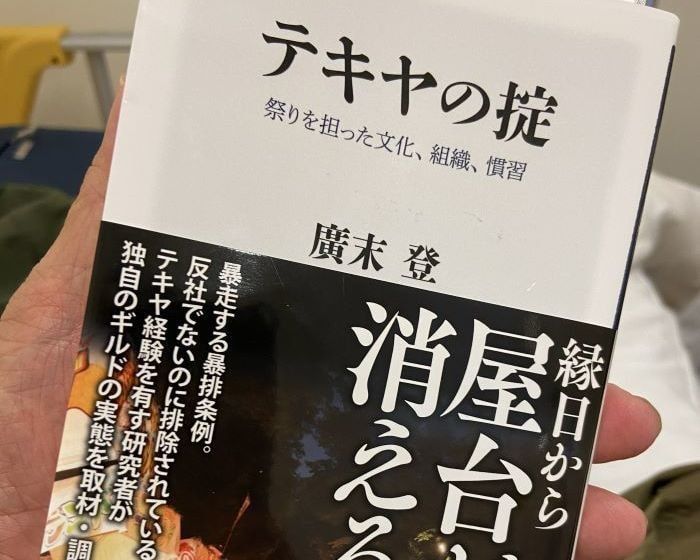

テキヤの掟

娘が各地のフリーマーケットやお祭り、イベントに出店したりしていることから、娘曰く「テキヤさん」との交流が少しはあるようで、廣末 登さんの同書(角川新書、2023年1月)を手に取ってみました(読み終え娘にも同書を読んでみるかと尋ねてみれば、とうに読んでみたとのことで嬉しくもなりました)。

娘が同書を手にした理由は知りませんが、私が最も惹きつけられたのが第三章「彼らはどこから来て、どこへ行くのか」で取りあげられた添田知道の「てきや(香具師)の生活」(雄山閣出版、1964年)です。

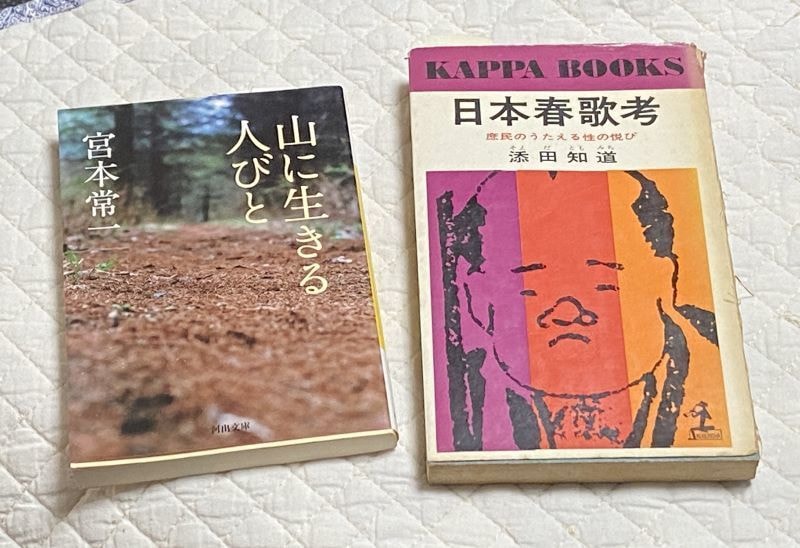

添田知道といえば添田唖蝉坊の長男で、添田唖蝉坊の「ノンキ節」や「あきらめ節」は、それぞれ高石ともや、高田渡の歌で若い頃より親しんでいたほか、大島渚の映画「日本春歌考」(1967年、同映画の脚本には高校の先輩にあたる佐々木守さんもかかわっています)に影響を与えた添田知道の「日本春歌考・庶民のうたえる性の悦び」(光文社 KAPPA BOOKS、1966年)は、私の愛蔵書の一冊であります(同書には第二部の「民謡のなかの春歌」で白峰の「かんこ踊り」を古雅、飄逸(ひょういつ)、豪快、清澄な女体賛美と評していることも嬉しい限りです)。

話がテキヤから離れてしまいましたが、「テキヤの掟」では、添田知道の「てきや(香具師)の生活」から「漂泊を生活とする習わしは原始の当然であって、洋の東西を問わぬところである。顕著な例でいえば、こちらに山窩の類がのこるように、あちらにはジプシーのそれがある。これを軽蔑的にみたり、異端視する者があるとすれば、それは一所定着の習いを性とした者の偏見、または思い上がりといっていい。浮浪人をいやしむいわれはない。早い話が、私たちは旅にさそわれる。ほとんどの人が旅を好む。これこそ浮浪本能のよきあらわれ、魂の郷愁のなせるわざといってよいのではないか(中略)。香具師は、実はこの浮浪人を源流としているのである。」と引用しています。

かつて国内に存在したとされる放浪民集団サンカ(山家、山窩)については、宮本常一の「山に生きる人びと」(1964年)にも「サンカの終焉」として取りあげられていますが、残念ながらテキヤにつながるような描写はありませんでした。

2023.06.24

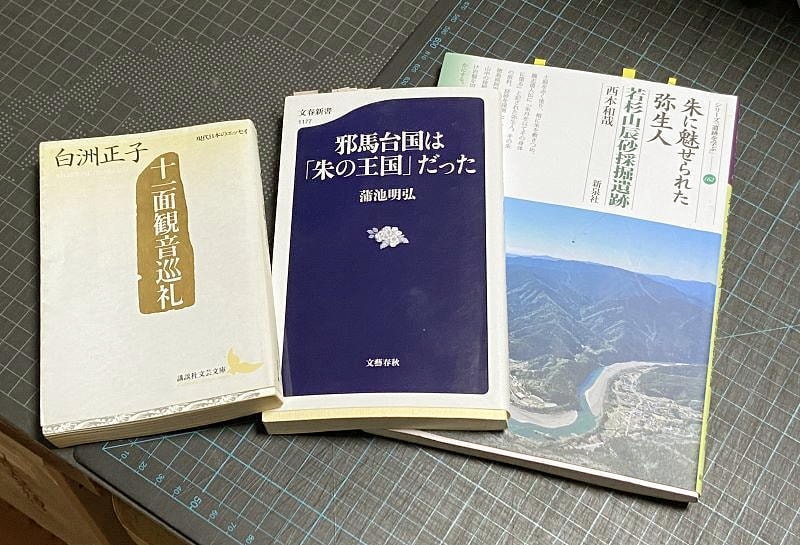

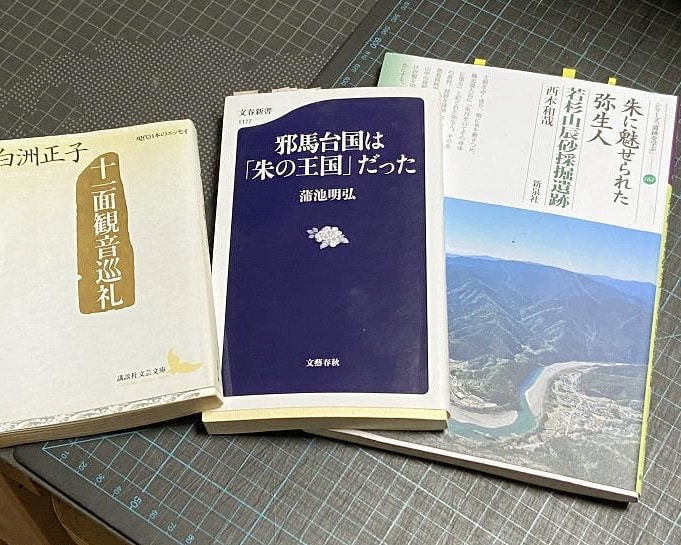

「朱」にまつわる三冊

先日、城廻りの師匠との旅で、読んでみますかと渡された1冊が「朱に魅せられた弥生人・若杉山辰砂採掘遺跡」(西本和哉・著、新泉社、2023年4月)という、徳島県阿南市にある辰砂を採掘した痕跡をとどめる唯一の遺跡を学ぶ一冊。

「朱」の原料となる「辰砂(しんしゃ)」という鉱物の採掘と日本の古代史については、前にも「邪馬台国は”朱の王国”であった」(蓮池明弘・著、文春新書、2018年)という本で興味を持っていましたので、蒸し暑い梅雨の休日に一気に読みました。

さすがに著者は埋蔵文化の研究者だけにカラー写真や絵、地図をふんだんに使った本書のアプローチには関心します。

おかげで「邪馬台国は”朱の王国”であった」を再び開いてみると、改めて新しい発見や好奇心がわいてきます。そして「朱」にまつわるもう一冊が、白洲雅子の代表作の一つ「十一面観音巡礼」です。

本書では十一面観音が朱や水銀と結びついていることを示唆していますが、「邪馬台国は”朱の王国”であった」では「白洲雅子が歩んだ朱の道」として「全国各地の十一面観音をめぐる旅が、ことごとく朱産地と重なっている」とあります。

さーて、それでは十一面観音と関わりも多い白山信仰と「朱」についてはいかがでしょうか?また新たなる興味がわいてきますね。

2023.06.12

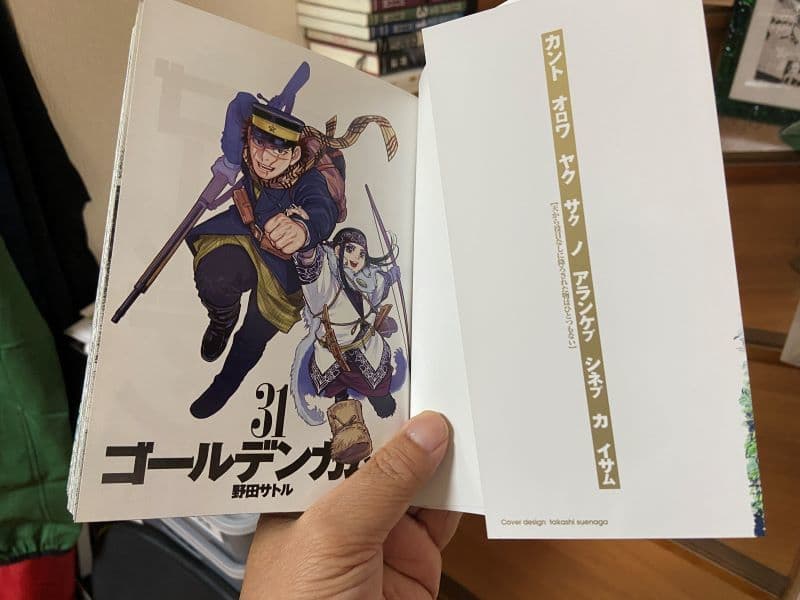

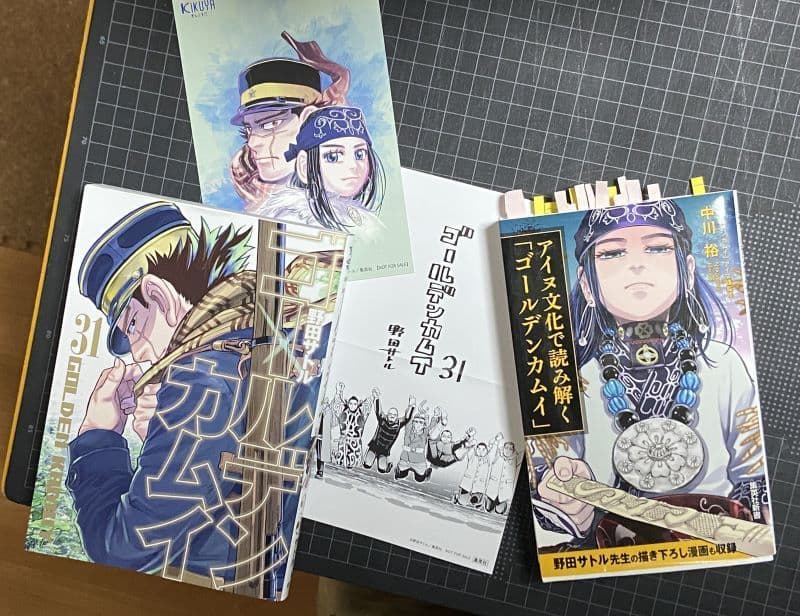

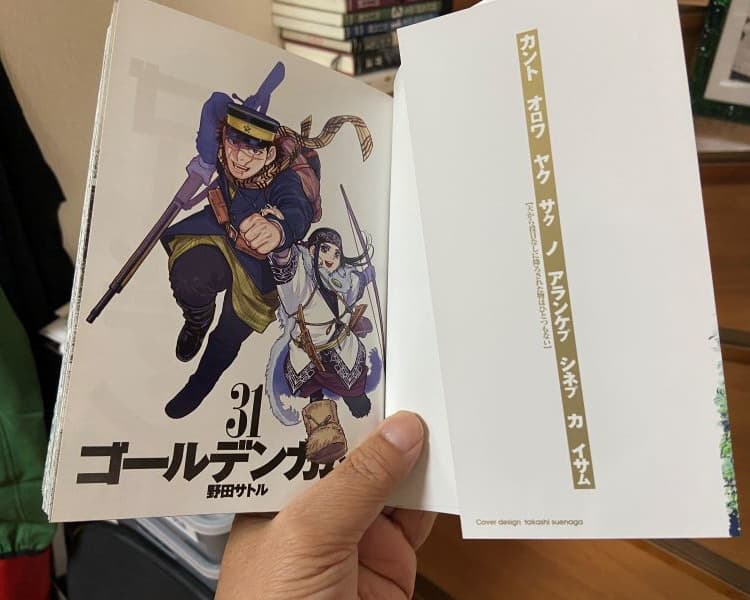

カント オロワ ヤク サク ノ アランケプ シネプ カ イサム

ついでにこの作品のアイヌ語監修を行った千葉大学教授の中川 裕さんの”アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」”(集英社新書)も最後に併せて読まさせて頂きました。

漫画そのものの内容は高校1年生にはやや難しいものではありますが、わずかでも印象に残ったり、アイヌに関心をもてえもらえれば御の字でしょうか?

アニメもあるようで文字では伝わらないアイヌ語の独特と発音なども観てみたいものです。

冒頭のアイヌ語は「天から役目なしに降ろされた物はひとつもない」という素晴らしい言葉で各巻のカバー裏表紙に書かれています。さて自分が天から降ろされた役目は、、、?といまだ迷い道をくねくねしている状況に自問自答ではありましたが。

2023.03.11

ゴールデンカムイと北海道産亜麻仁油

当ブログで斧のシャフトに塗布するために購入した亜麻仁油を紹介していますが、弟子1号と読み合わせをしている「ゴールデンカムイ」の第9巻になんと亜麻仁油のことが取り上げられていました。

脱獄王の白石由竹が贋作師(贋札犯)の熊岸長庵と共に樺戸集治監(のちの樺戸監獄)から脱獄する策として、合い鍵を便せんに使う和紙とご飯粒を練り合わせて作るその強度補強材として亜麻仁油を使うという場面です。

熊岸の台詞には「乾性脂といって空気に触れると固まるんです。油絵の具とかにも使ったりしますね。」ともあります。亜麻仁油は監獄で自給自足のために味噌や醤油など様々なものを囚人の内役として製造しており、亜麻仁油もそのうちの一つとの補足もありました。

樺戸集治監については集治監があった月形町公式サイトに詳しく紹介されていました。

ちなみに月形町(当時は月形村)の名前は初代典獄(監獄長)月形潔の名を取ったものだそうです。

そこで調べてみました。北海道で亜麻仁油?です。

どうやら日本では北海道において、明治から昭和初期にかけて、食用や塗料・リネン繊維など用に広く亜麻が生産されていたようです。

では現在は?ですが北海道産の亜麻仁油がやはり販売されていますね。さっそく取り寄せてみました。

昭和40年代には一時北海道からその生産が姿を消した亜麻ですが、現在は月形町や当別町、新十津川町ほかで亜麻仁が生産されています。

北海道と亜麻の生産の歴史については亜麻公社(当別町)のサイトに詳しく紹介されています。

北海道での亜麻の生産の目的が軍需用の採繊であったこと(戦争特需)。お抱え外国人・トーマス・アンチセルの提言を受け、北海道での亜麻仁生産を導入推進したのが榎本武揚であったことなど興味が尽きません。

なおトーマス・アンチセルは道内調査時に現在の岩内町で野生ホップを発見。これが日本のビールのルーツは岩内町にある所以だそうで、この発見1871(イワナイ)年から5年後に札幌で開拓使麦酒醸造所(現サッポロビール)が開業したそうです。

時間があれば月形樺戸博物館や岩内町郷土館を次回の北海道の旅に組み入れてみたいものです。

購入した道産亜麻仁油はOMEGAファーマーズ(士別市武徳町)さんで、旧武徳小学校跡地の体育館を活かした搾油・精製プラントで作られているそうです。

シャフト塗布用にはもったいないので今回はすべて食品用にします。

2023.03.07

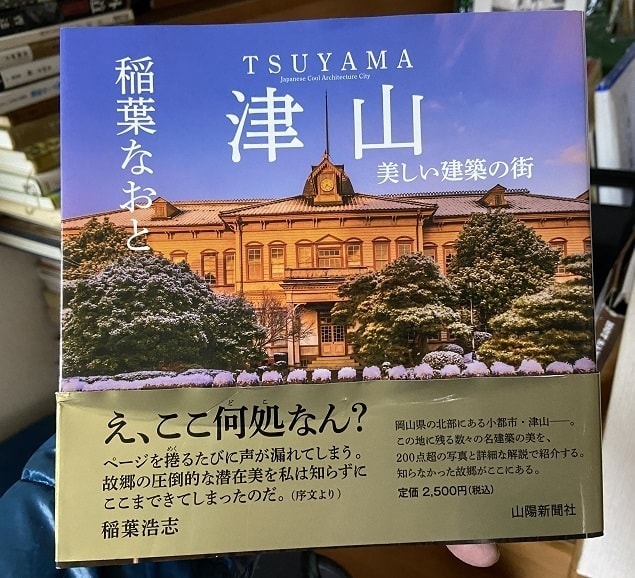

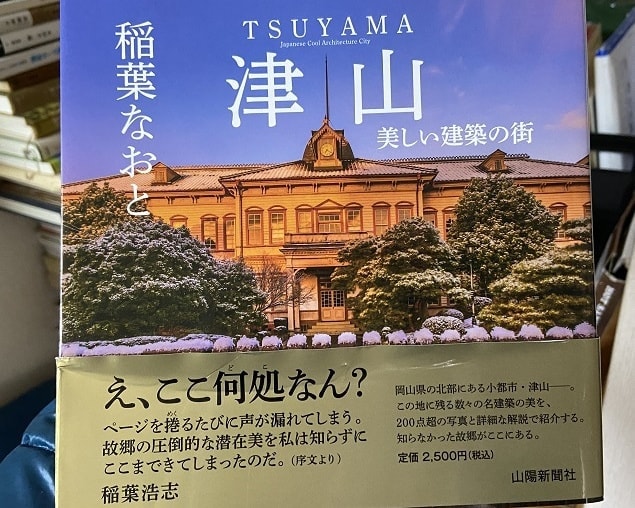

津山 美しい建築の街(山陽新聞社、2022年)

美作の中心地「津山」は山の先輩の故郷です。

また有吉佐和子の「出雲の阿国」を読み、阿国の情夫といわれた戦国武将・名古屋(那古野) 山三郎の終焉の地であったことや、映画「男はつらいよ」の最終作「男はつらいよ 寅次郎紅の花」(第48作、1995年)のロケ地であったことで、惹かれていた地です。

その山の先輩が時折送ってくれる荷物の中に山陽新聞があり、その新聞に掲載されていた広告で本書のことを知りました。

本書の冒頭に、著者の従兄弟であるB'zの稲葉浩志さんが「東中に入学してできた最初の友達が滝尾に住んでいてこの美作滝尾駅で待ち合わせした」と寄せていましたが、その美作滝尾駅は2018年5月に訪れ当ブログにも紹介しています。

おなじく本書にも紹介されている津山まなび鉄道館もその際に訪問。

初めて津山を訪れたのが2014年の1月ですが、まだまだ本書を見ていると知らない魅力的な「津山」がたくさん紹介されていますね。

2023.02.20

今こそ教育現場へ「はだしのゲン」を!

全国の図書館から「はだしのゲン」が消えつつあることは数年前から危惧しておりましたが、とうとう広島で、これですか?被爆者は、市民は怒らないのでしょうか?

先日、ニュースで「広島市教育委員会は2023年度に市立の全小中学、高校の平和教育プログラムを初めて見直し、小学3年向けの新教材では、これまで採用していた漫画「はだしのゲン」を削除し別の被爆者の体験を扱った内容に差し替える。」と伝えられましたが、

私のような感想を抱いた人は少なからずあったと思います。

「はだしのゲン」の削除の理由として「児童の生活実態に合わない」「誤解を与える恐れがある」「漫画の一部を教材としているため、被爆の実態に迫りにくい」などとされていましたが、???です。

歴史から学ぶということは、学んでいる現代との生活実態と乖離があるのは当たり前です。

また誤解を生むという個人の思考の差異こそ教育の出番ではないでしょうか?どうも教育とは簡単安直に一つのことを教えるものと教育委員会は誤認していませんでしょうか?時間が足りないなどと教育と経済生産性論理を一緒にしてはいませんか?「補助的に説明する時間がない」などという論理こそ教育者失格と思います。

「はだしのゲン」の表紙裏に「原爆を主題にした漫画を描くのはしんどいが、子どもらは、素直に何が真実かを見きわめてくれます」との中沢啓治さんの言葉が記載されています。妙な大人の忖度より、まずは子供たちの感性から教育は始まるのではないでしょうか?

「はだしのゲン」を知る者は、今こそ、今の時代にこそ「はだしのゲン」を教育現場にと声高に唱えましょう!

2023.02.16

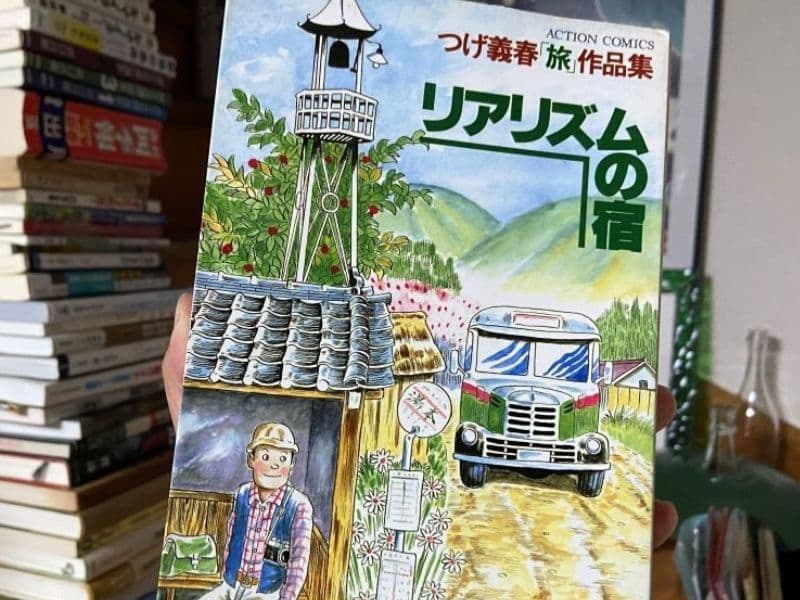

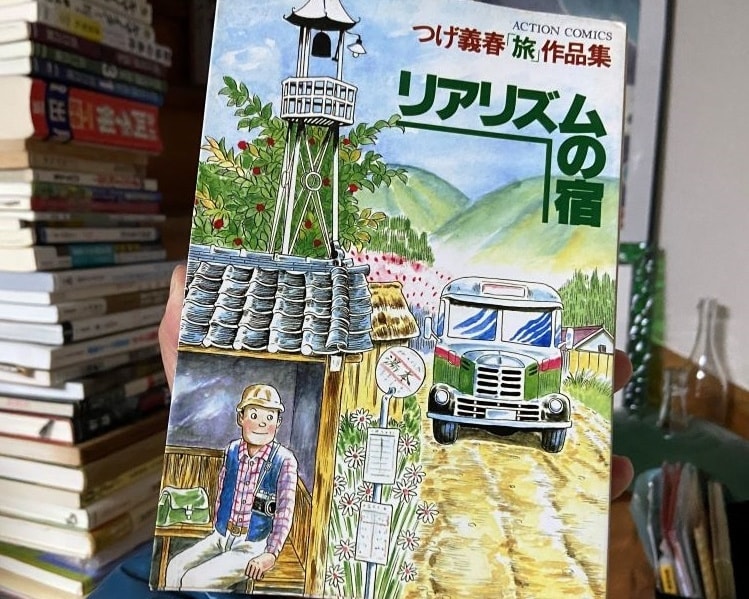

つげ義春「オンドル小屋」

「伊豆の長八」関連で「長八の宿」が収録されている“つげ義春「旅」作品集・リアリズムの宿」(双葉社ACTIN COMICS 1983年)を、久々に読み返していたところ「オンドル小屋」という作品(1968年4月「ガロ」青林堂)も収録されていました。

そうです。昨年山仲間と訪れた後生掛温泉です。

昨年のこのブログでも紹介した通り、現在の後生掛温泉のオンドル部屋は立派な個室制で、つげ義春作品に描かれていたような蒸ノ湯温泉(ふけの湯)と同じ、自炊のみの共同宿舎形式のオンドル小屋は後生掛や蒸ノ湯近くにある大深温泉のみとなっています(初めて後生掛温泉を訪れた2000年9月にはまだのこっていたのですが)。

2023.02.12

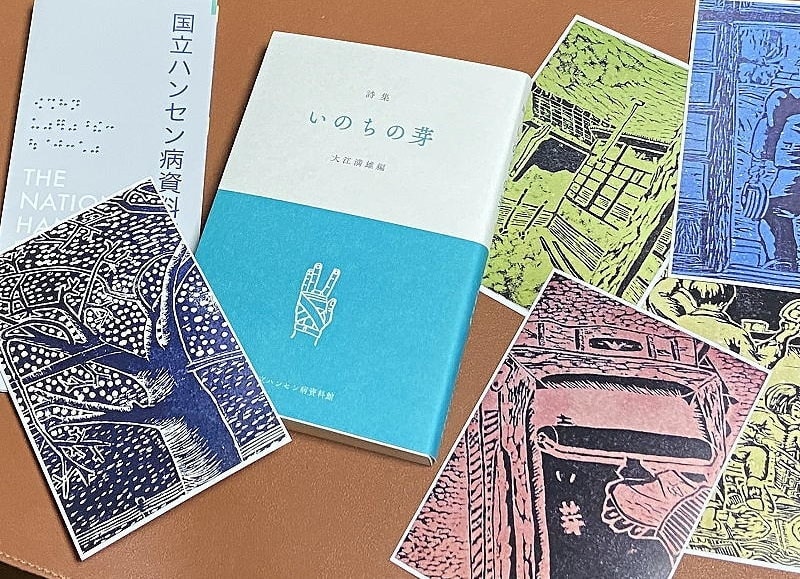

ハンセン病文学の新生面『いのちの芽』の詩人たち

国立ハンセン病資料館(東村山市)に行ってきました。

先に紹介した石井正則さんの「13(サーティーン)ハンセン病療養所からの言葉」の巻末に、国立ハンセン病資料館学芸員の木村哲也さんが「日本のハンセン病政策と療養所の歴史」と題して一文を寄せており、その中でその国立ハンセン病資料館のことを紹介、さっそく訪ねてみました。

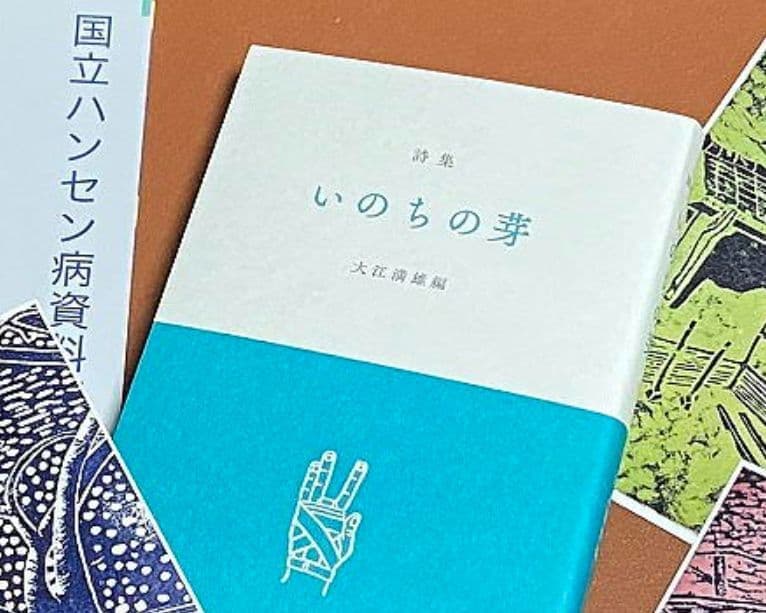

なんと嬉しいことに、資料館では石井正則さんの本の中でも取り上げられている詩の出所である「いのちの芽」(大江満雄、1953年三一書房)を含む、「ハンセン病文学の新生面 『いのちの芽』の詩人たち」という企画展をちょうど開催しており(2023年5月7日まで)、まるで本に導かれるようにの訪問となりました。

木村哲也さん、周防大島文化交流センターの学芸員の経験もあり、宮本常一の著作もあるのですね

国立ハンセン病資料館が70年ぶりに復刊した幻の詩集『いのちの芽』

同書の解説「おわりに」には木村哲也さんが詩人・大江満雄について紹介文も寄せていました。

ポストカードは常設展鑑賞のアンケートの返礼品でかつて多磨全生園で過ごした中学生たちの版画。

2023.02.10

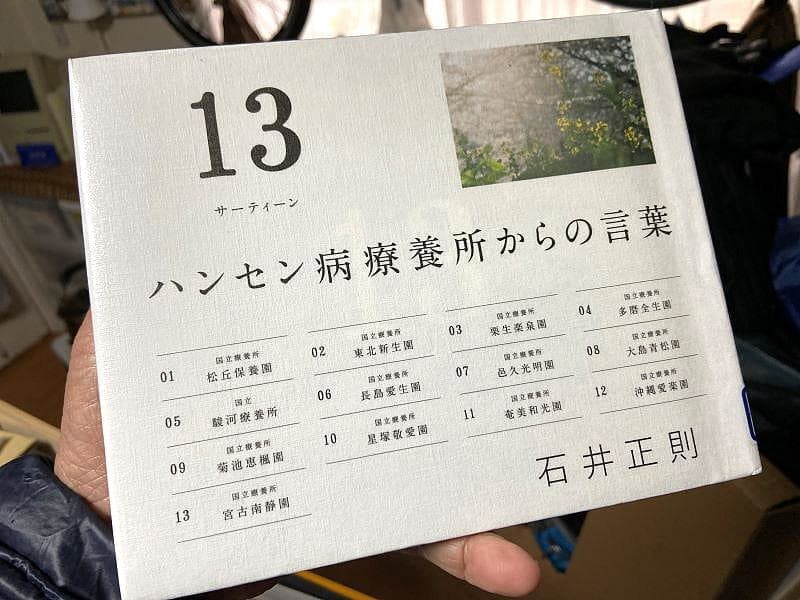

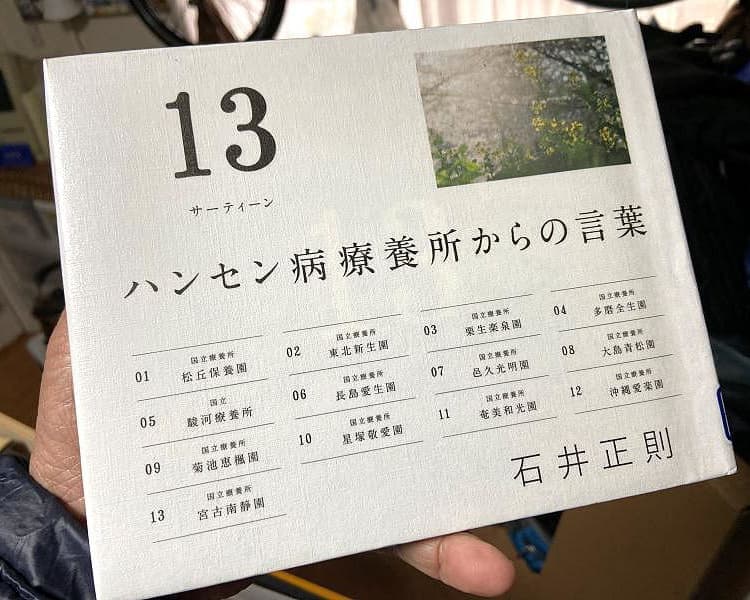

13(サーティーン)ハンセン病療養所からの言葉

石井正則といえばお笑いと俳優とサイクリストのイメージがありましたが

この放送を聞いて、たいへん惹かれました。

TVの自転車番組ほか同じTBSラジオでは、自転車協会 presents ミラクル・サイクル・ライフも時折聞いています。

石井正則が全国に13ある国立ハンセン病療養所を訪問し、あえてフィルムカメラ(エイトバイテンなど大判カメラ含む)で撮影したものを、言葉(本書の詩)にあわせていったと、番組の中で紹介されていました。

2023.02.3

今年もヒロシマ平和カレンダー

ここ数年、毎年表題のカレンダーを購入しています。

今年のテーマは広島市立幟町小学校「のぼり平和資料室」の「笑顔を奪った戦争」です。

このカレンダーを手にして思うのは、特にこのヒロシマで生まれも、育ちもしていないくせに、ヒロシマを選挙地盤とする男が「笑顔を奪う戦争」につながる軍備拡張に邁進していることです。まさにブラックジョーク。中国が台湾に侵攻するような有事の際には、日本をその前線基地として活用したい感ありありの米国の思惑に気前よく尻尾を振っているお人よしの姿そのものです。

「思いやり予算」なるものがありますが、本質は「お人よし予算」であることと同じです。

この男にこそこれまでのヒロシマ平和カレンダーを熟視してほしいものです。

いまやこの男のすすめていることは子供たちからだけではなく、大人たちからも笑顔を奪う政策ばかりです。国民はバカなのでしょうか?

いつか来た道を繰り返さないために我々は歴史を学んできたはずです。

希望の見えない社会、国で人は子供を産み育てたいとは思いません。

子供を増やすどころか真逆の政策が続いていることに、国民はノーを突き付けていかねばなりません。

敵基地攻撃能力を配備すれば、仮想敵国である相手はそれ以上の敵基地攻撃能力を配備してくることは容易に想像がつきますよね。

最終的に相手を凌駕するか、あるいは同程度の敵基地攻撃能力の行き着く先は「核武装」であることはアホでもわかる自明の理です。

「国民を守る」といいながら国民を北の大地に置き去りにして逃げ、沖縄や本土各地でも国民を守れなかった歴史を我々は忘れてはなりません。

▶広島平和カレンダー(税込み・送料別途)の注文は

広島平和研究所・広島県教育用品(株)

電話:082-264-1750 mail:kyouikuyouhin@hiro-gakkouseikyou.or.jp

※2022年の広島平和カレンダーを紹介した時のブログ

※2021年の広島平和カレンダーを紹介した時のブログ

2023.02.2

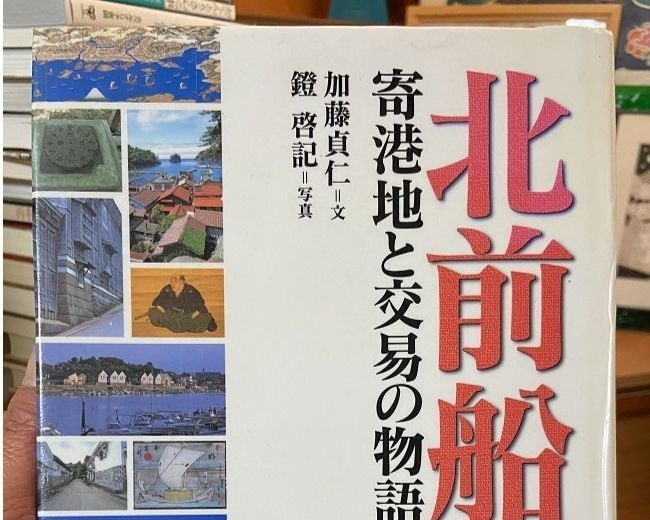

北前船と裂織

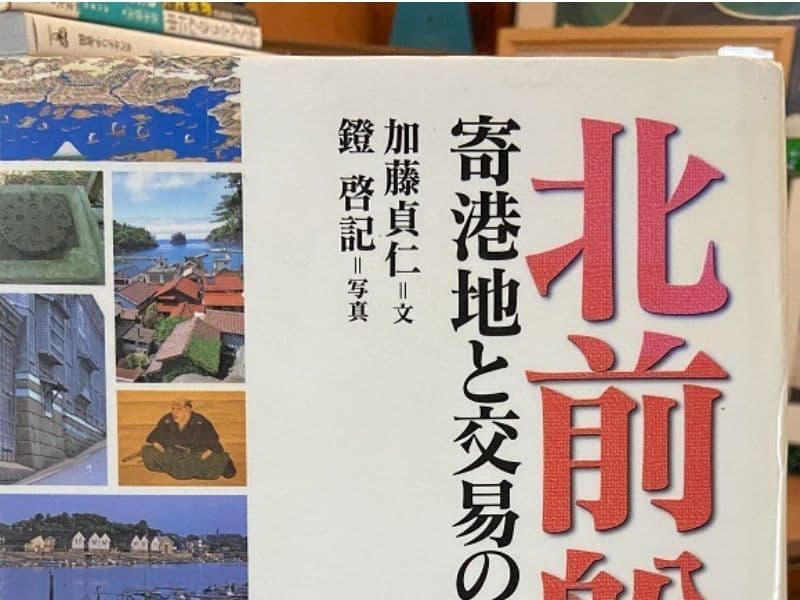

今回も「北前船 寄港地と交易の物語」から旅を振り返ります。

丹後半島の伊根について、本書では「徐福伝説の伊根町」と紹介しています。はるか東の海上にある蓬莱という神山の不老不死の妙薬を求め、秦の始皇帝の命を受けた徐福達が伊根の新井崎付近に上陸とあります。たしかに伊根には徐福を祀る新井崎神社がありますが、これまでの数度にわたる伊根への旅でも、この神社は完全に見逃していました。これはいずれ行かねばなりません。

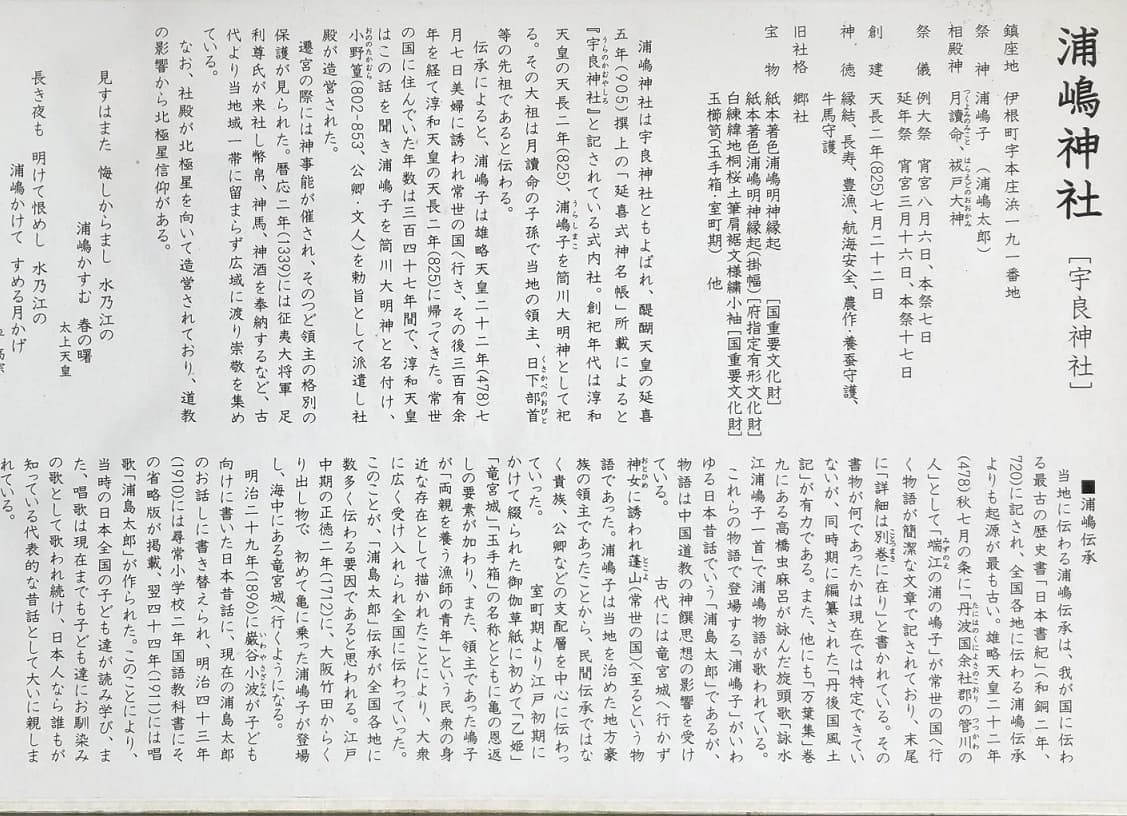

一方で浦島太郎を祀る浦嶋(宇良)神社には、2019年暮れ訪れました。本書にも写真入りで紹介されている当神社に奉納された北前船の模型についてもしっかりカメラに収めてきました(冒頭写真)。

また本書には宮津の京都府立丹後郷土資料館についても触れており、北前船関係はむろん、「北前船文化」と言える「裂織」の収蔵が素晴らしい旨を述べています。

江戸時代、大坂から北前船で運ばれた大量の古着木綿の再利用技術が、北前船とともに日本海沿岸に広がったと記されています(裂織の海の道)。

沿岸ではないものの、小生も石川県白峰の裂織「しゃっくりばと」を思い出します(背負子の下に着るチョッキのようなこの裂織を当時は単に「ばと」と呼んでいました)。さっそく白峰の山仲間に問い合わせてみたところ「白峰村史」にこの「シャクリバト」が紹介されていました(桑島では「サックリバト」)。

本書「継体天皇のふるさと」には、三国の裂織の仕事着を「さっくり」と呼ぶとあり(裂織の読み方が転化)ました。

2023.02.1

美保関の青い石畳

引き続き「北前船 寄港地と交易の物語」から自分の旅を振り返ります。

「美保関の青い石畳」と紹介されている美保関には2014年の暮れに息子家族と訪れました。

息子が松江に勤務していたころで、毎年の年末年始を松江で過ごし近隣のあちこちへと足を運んだものです。

本書には往時の舗装道路であるこの町並みを貫く青い石畳を、美保関の繁栄の証として紹介していますが、ピーンときました!この青い石こそ福井の「笏谷石(しゃくだにいし)」(福井ブルー)ですね。

当ブログでも上ノ國八幡宮の狛犬が北前船が運んだ笏谷石であることを紹介しましたが、北陸と山陰、北海道と、かつて訪れた場所が偶然にも1つの糸で結ばれることに感嘆します。

今年の旅テーマにはこの福井市足羽山(石谷山)麓で採掘された笏谷石を訪ねる旅をと考えています。

写真の左には島根出身の徳川夢声が詠った「しとどなり 青石だたみ 秋の雨」

「しとど」とは「びっしょり」との意とか。

2023.01.31

出雲大社より日御﨑神社を信仰した海の男たち

「北前船 寄港地と交易の物語」備忘録第3弾です。

2010年9月に出雲大社と共に出雲大社の「祖神(おやがみ)さま」として崇敬を集める「みさきさん」日御碕(ひのみさき)神社、並びに石造灯台としては日本一の高さを誇る日御碕灯台(1903年、明治36年設置)を訪れました。

本書によれば航路の重要な目印としての日御碕にある日御碕神社を、北前船などの海の男たちは、出雲大社よりも信仰したとあります。

2010年の旅では日御碕から本書にも紹介されている鷺浦を経て、十六島(うっぷるい)湾から雲州平田へ抜けましたが、宇龍や鷺浦は北前船の寄り港として再訪してみたいものです。

2014年の当ブログでは十六島海苔も紹介しています。

2023.01.30

間宮林蔵は隠密だった

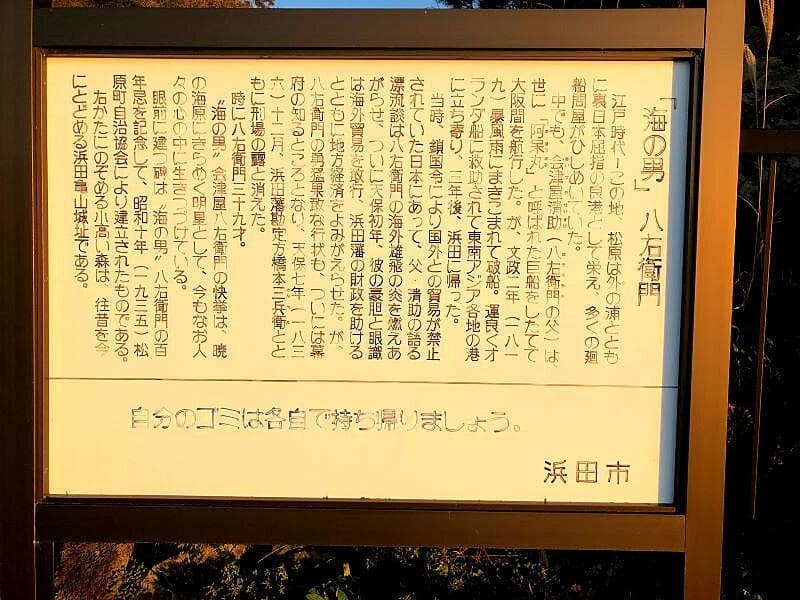

間宮林蔵といえば「間宮海峡」や樺太探査で知られる探検家のイメージが強いのですが、本書を読むと石州浜田藩の密貿易を暴いた幕府隠密との記載に出くわしました。

北前船の有力な寄港地であった浜田には何度も訪れていますが、城廻りの師匠と共に浜田城を訪れた2020年11月には、ちょうどこの浜田の回船問屋が軒を連ねた松原浦を訪ね、会津屋(今津屋)八右衛門を称える頌徳碑(冒頭写真)にも立ち寄りました。

藩の廻船御用役の八右衛門は藩の財政を助け地方経済を蘇らせたと称える当地の看板には、藩の勘定方と共に八右衛門を死罪に追いやった(竹島事件)間宮林蔵については触れられていませんでした。

樺太探査を終えた間宮はその後幕府隠密として全国を行脚していたことを初めて知りました。

2023.01.29

「北前船 寄港地と交易の物語」が面白い

これまでに訪ねた箇所が随所に紹介されており、また訪ねてみたくなったり、新しく訪れてみたい箇所がてんこ盛りです。

例えば2021年暮れに訪れたとびしま海道の御手洗

この本には「オチョロ舟の御手洗」、北前船全盛の頃の御手洗は「西国無双の港」と紹介されています。

西国無双というだけでもすごいですね。

小生のブログでも

「北前船の風待ち・潮待ち寄港地「御手洗」」

と2回、御手洗を取り上げていますが、この本のわずか2ページの御手洗に関する紹介を読むだけでも、また御手洗を訪ねてみたくなります。

「オチョロ舟」とは遊女が船乗りのもとへと漕ぎ出す舟のこととありますが、船乗りの衣類洗濯た繕い物までしたというそんな遊女たちの墓地のことは知りませんでした。

「歴史の影に女」有りではありませんが、この本には「御手洗の繁栄の半分は、彼女らの貢献によるものだっただろう」とあります。

大きくうなずけます。

この本の出版時、御手洗へのアクセスは竹原か上蒲刈島から船と紹介されていましたが

しまなみ海道を南下し大三島の宗方から岡村島の岡村港までフェリー

岡村島から御手洗のある大崎下島へは、中ノ島、平羅島を経て安芸灘オレンジラインを結ぶ橋があり、豊島、上蒲刈島、下蒲刈島を経て本土(呉)につながるとびしま海道を車と自転車で走らせていただきました。